Les Ateliers Vacances aux Archives (Automne 2022)

Atelier d'initiation à la gravure

⇒ Jeudi 3 novembre 2022

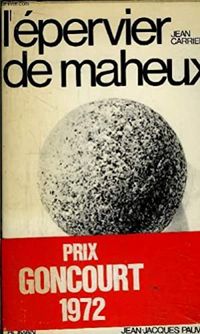

Dialogue LITTÉRATURE-GRAVURE, en lien avec la célébration du cinquantenaire du prix Goncourt "L'Épervier de Maheux" de Jean Carrière.

Artiste invitée Jeanne MONTEL.

- Horaires : de 14h00 à 17h00

- Tout public, à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés par un adulte le temps de l’atelier.

- GRATUIT dans la limite des places disponibles. Réservation au 04-66-05-05-19.

- Lieu : Archives départementales du Gard, 365 rue du Forez à Nîmes

Plus d'informations : télécharger le flyer.![]()

Célébration du cinquantenaire du prix Goncourt de Jean Carrière avec "L'Épervier de Maheux"

Jean Carrière a joué un rôle majeur dans l’histoire littéraire du XXe siècle. Cet écrivain gardois a notamment obtenu en 1972 le prix Goncourt pour son livre "L’Épervier de Maheux". À l’occasion du cinquantième anniversaire de la parution de ce roman, le Conseil départemental du Gard et les Archives départementales qui conservent le fonds d’archives privées du romancier ont souhaité organiser un ensemble d’actions de valorisation afin de mieux faire connaître cet écrivain et son œuvre au jeune public gardois. Les ateliers nomades "Gravures inspirées" sont en lien avec ce projet.

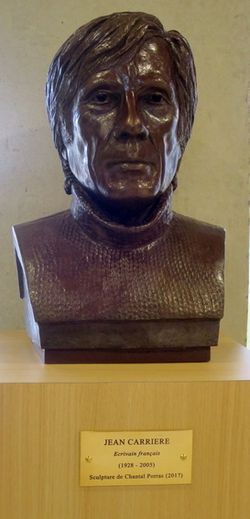

Qui est Jean Carrière ?

Né en 1928 à Nîmes, Jean Carrière est le fils de parents musiciens. Passionné par la musique et par les décors de son enfance (les Cévennes, la garrigue…), l’écriture était pour lui un moyen de renouer avec son enfance, la période la plus heureuse de son existence. Avant de publier son premier roman en 1967, "Retour à Uzès", Jean Carrière a été le disciple de Jean Giono qui est comme un second père pour lui.

Dans les années 60, Jean Carrière travaille comme animateur à l’ORTF où il fait la connaissance de Madeleine Attal, directrice à l’ORTF. C’est elle qui transmettra à Jean-Jacques Pauvert, l’éditeur de ses premières œuvres, le manuscrit de son premier roman qui sera récompensé par un prix de l’Académie française.

La publication en 1972 de "L’Épervier de Maheux" marquera un tournant dans la vie de Jean Carrière. Le roman est un succès gigantesque avec plus de deux millions d’exemplaires vendus et des dizaines de traduction en langues étrangères.

Ce triomphe a cependant été un poids dans la carrière de l’écrivain mais aussi dans sa vie personnelle.

Après un tour des librairies éprouvant, l’auteur relatera cette période en 1987 dans son ouvrage autobiographique "Le prix d’un Goncourt".

Ses difficultés d’écriture seront cependant surmontées, avec la parution en 1986 du roman "Les années sauvages".

Affranchi du poids du prix Goncourt, Jean Carrière publiera de manière assidue jusqu’à sa mort à Nîmes en 2005.

Lauréat du prix Goncourt, il est à ce jour le second et le dernier Gardois à avoir obtenu ce prix après Marc Bernard en 1942.

L'Épervier de Maheux

Le hameau de Maheux en Cévennes, lieu imaginé par l’auteur, est le décor du roman, là où la famille Reihan est installée. Cette famille pauvre semble vivre dans un territoire où la nature et les saisons n’épargnent personne. Ces terres, telles qu’elles sont décrites, condamnent à l’esclavage ceux qui restent et condamnent ceux qui partent à l’errance. Ces deux options seront incarnées par les deux frères Reilhan.

Le premier fils Abel est un être simple, quasi sauvage, il reste ancré à Maheux et vit dans une communion solitaire avec la nature. Pour obtenir de l’eau, il creuse, sans fin et avec obstination, une galerie dans un sol instable et aride. Un épervier tournoie au-dessus de lui, comme un témoin permanent de son labeur inutile. Abel essaie d’abattre l’oiseau avec son vieux fusil mais chacune de ses tentatives se solde par un échec.

Le second fils, Joseph est devenu boiteux après une violente chute dans la montagne. Encouragé par sa mère, il devient pasteur pour pouvoir fuir en Suisse et ne plus revenir dans le hameau qu’il méprise.

Dans ce roman, au-delà de sa qualité littéraire remarquable, Jean Carrière offre également avec force une description des conséquences de la désertification du monde rural qui sévit de l’après-guerre jusque dans les années soixante-dix.

La technique de la gravure

La gravure est l’un des plus anciens procédés de reproduction d’image. C’est en quelque sorte l’ancêtre de l’imprimante. Le principe est très proche de celui du tampon et consiste à creuser un dessin dans un médium solide et plat (métal, bois, linoléum…) pour ensuite déposer de l’encre sur cette plaque. On positionne alors cette plaque, face encrée, contre une feuille de papier et on passe le tout entre les rouleaux d’une presse. L’encre s’est reportée sur la feuille et le premier tirage de l’estampe est fait !