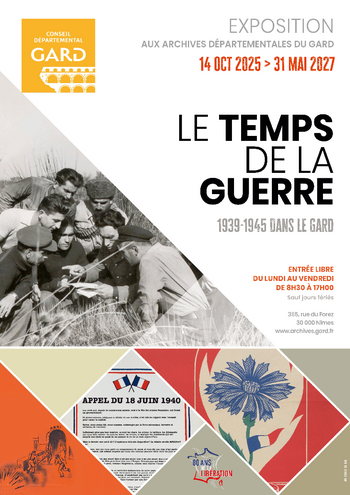

Le temps de la guerre. 1939-1945 dans le Gard

Du 14 octobre 2025 au 31 mai 2027.

À l’occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Département du Gard s’associe aux commémorations nationales des Débarquements, de la Libération et de la Victoire.

L’exposition "Le temps de la guerre. 1939-1945 dans la Gard", présentée aux Archives départementales du Gard du 14 octobre 2025 au 31 mai 2027, explore cette période complexe.

En quoi la guerre bouleverse-t-elle les vies des Gardoises et des Gardois et transforme-t-elle la gouvernance du département ?

Présentation de l'exposition

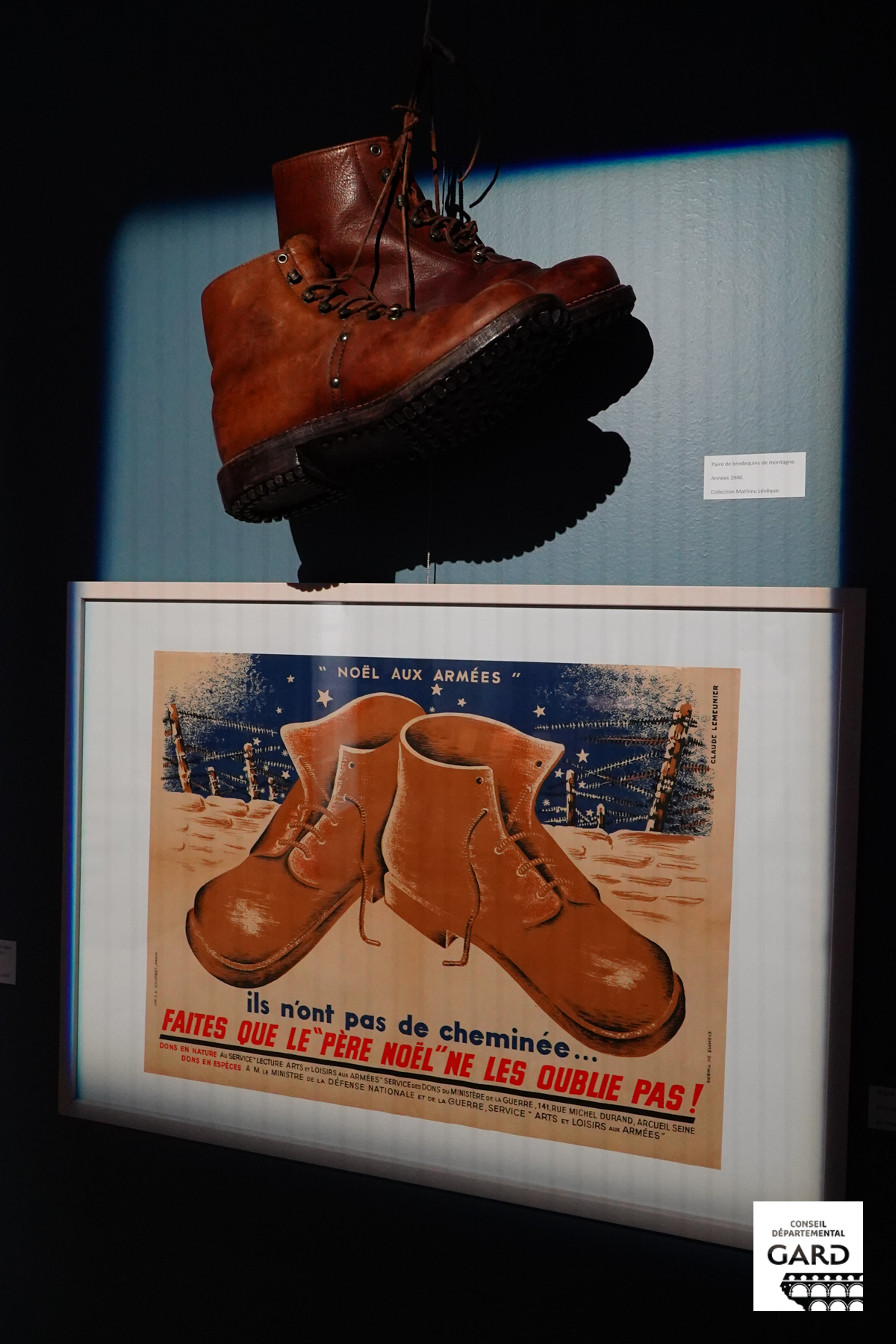

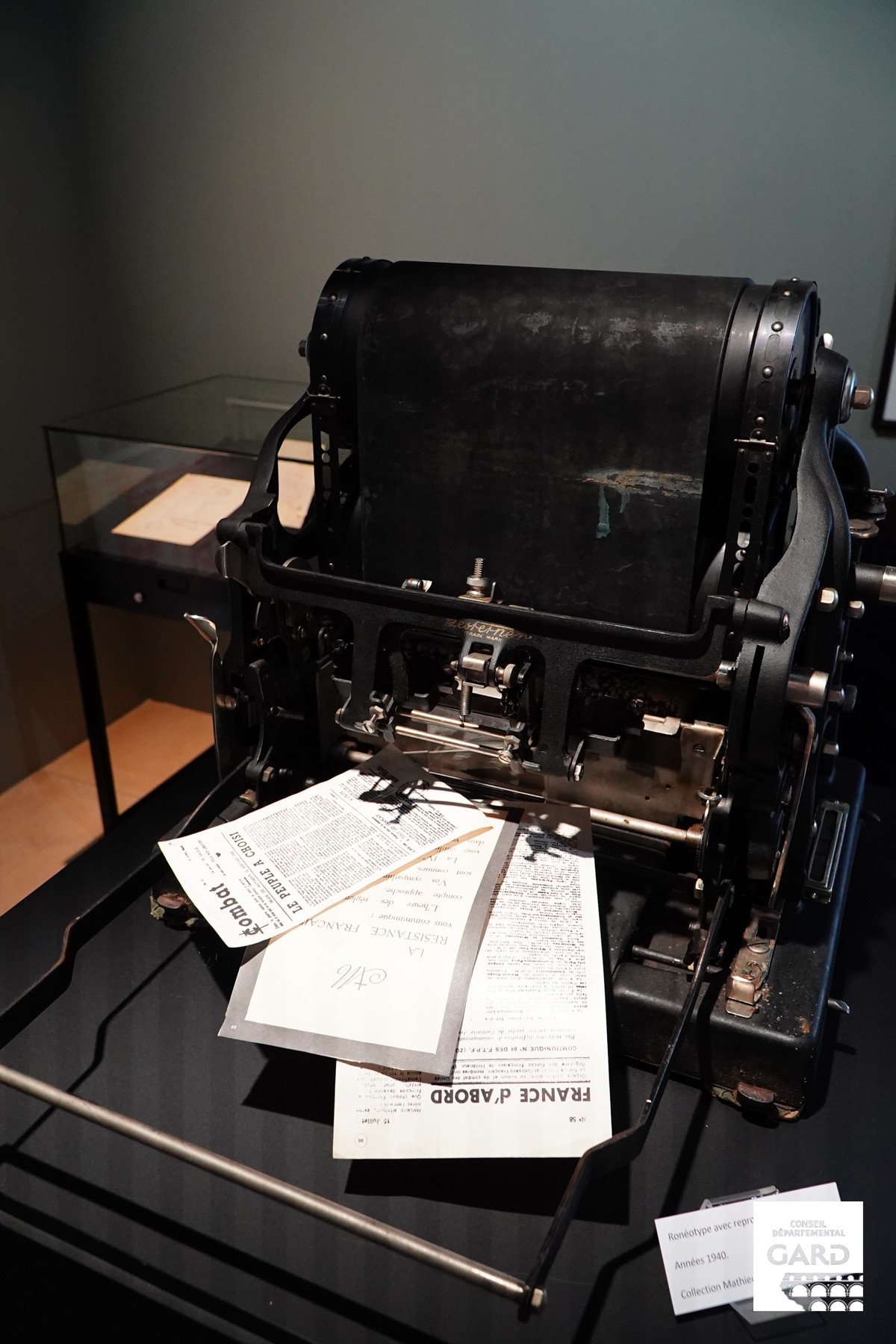

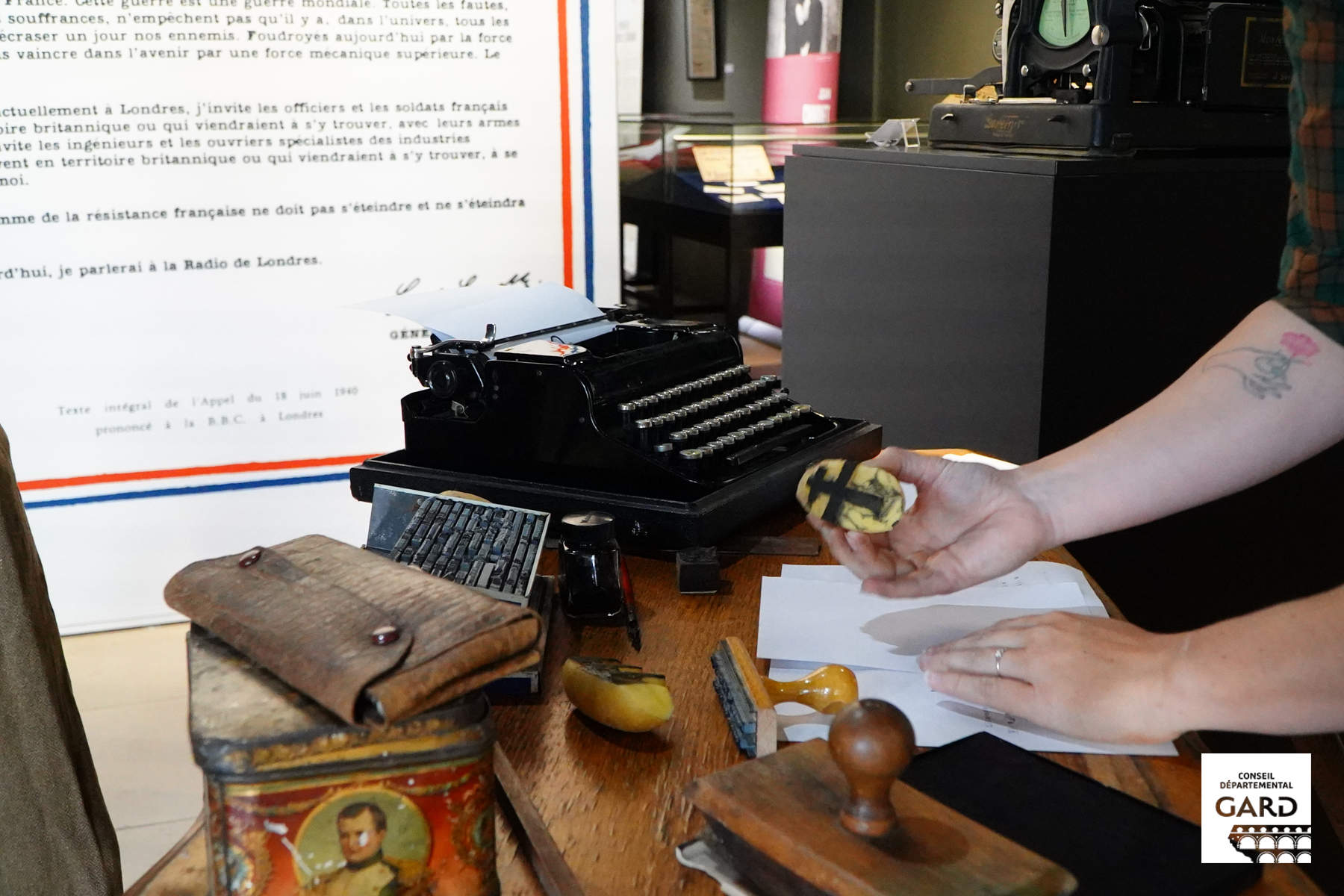

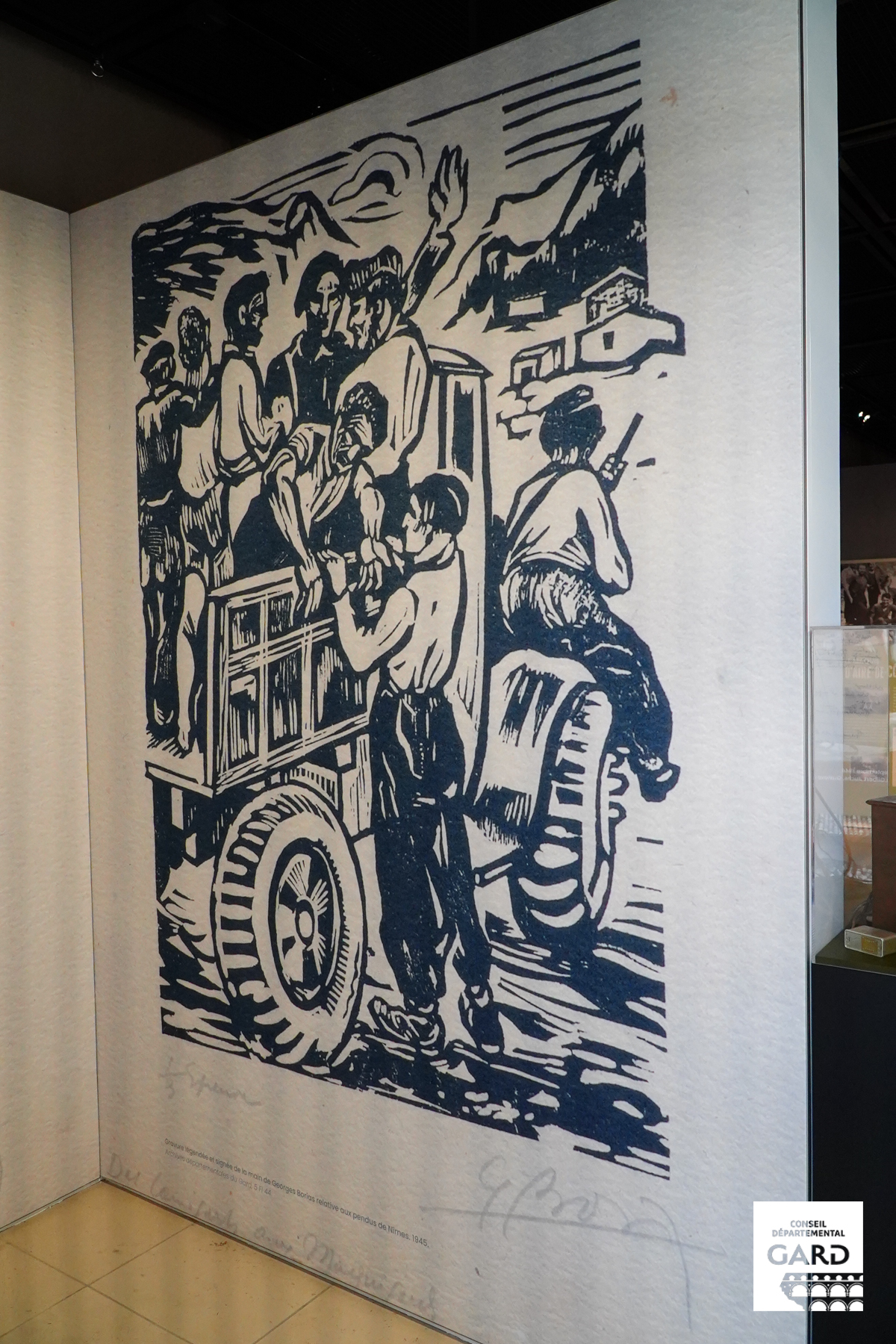

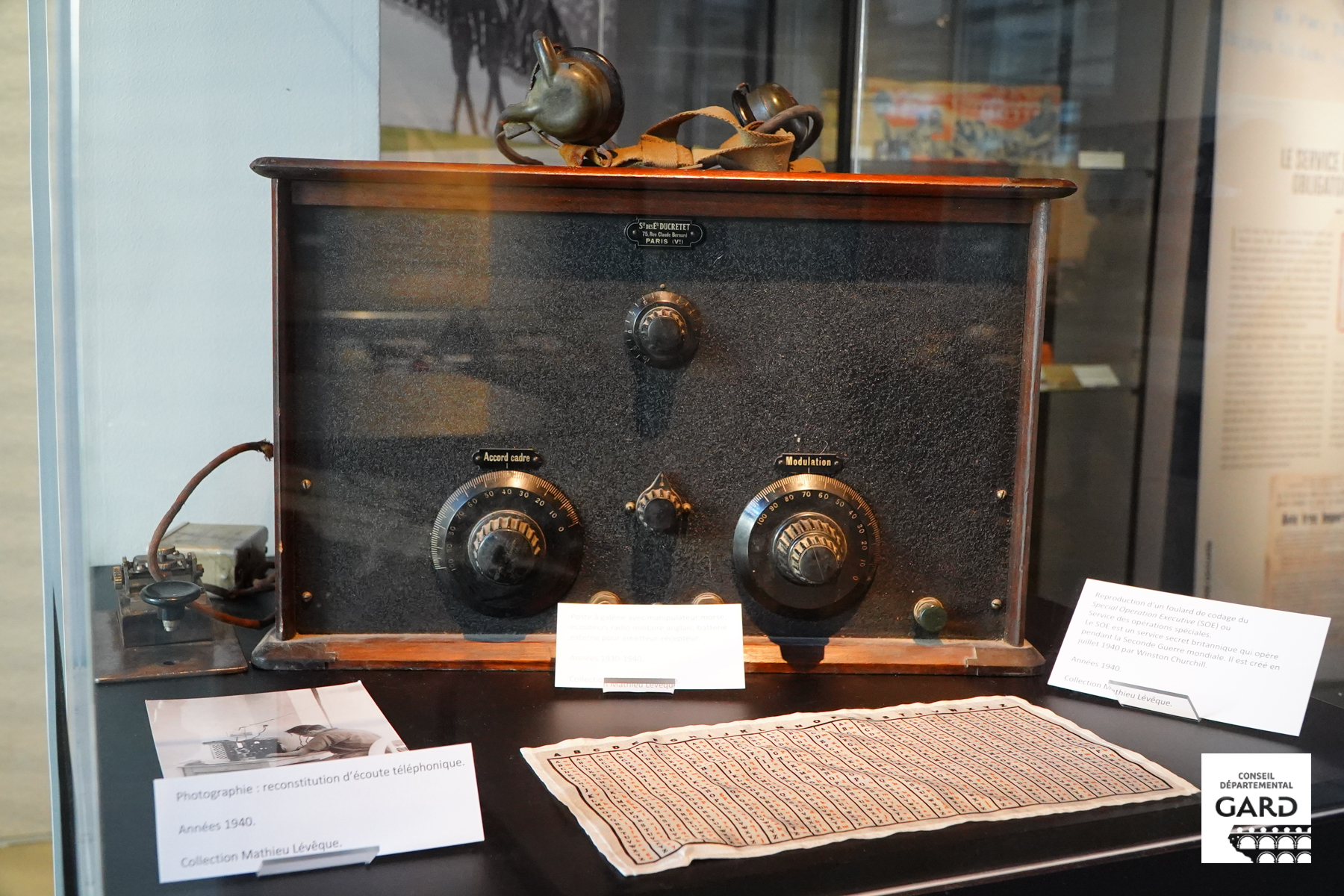

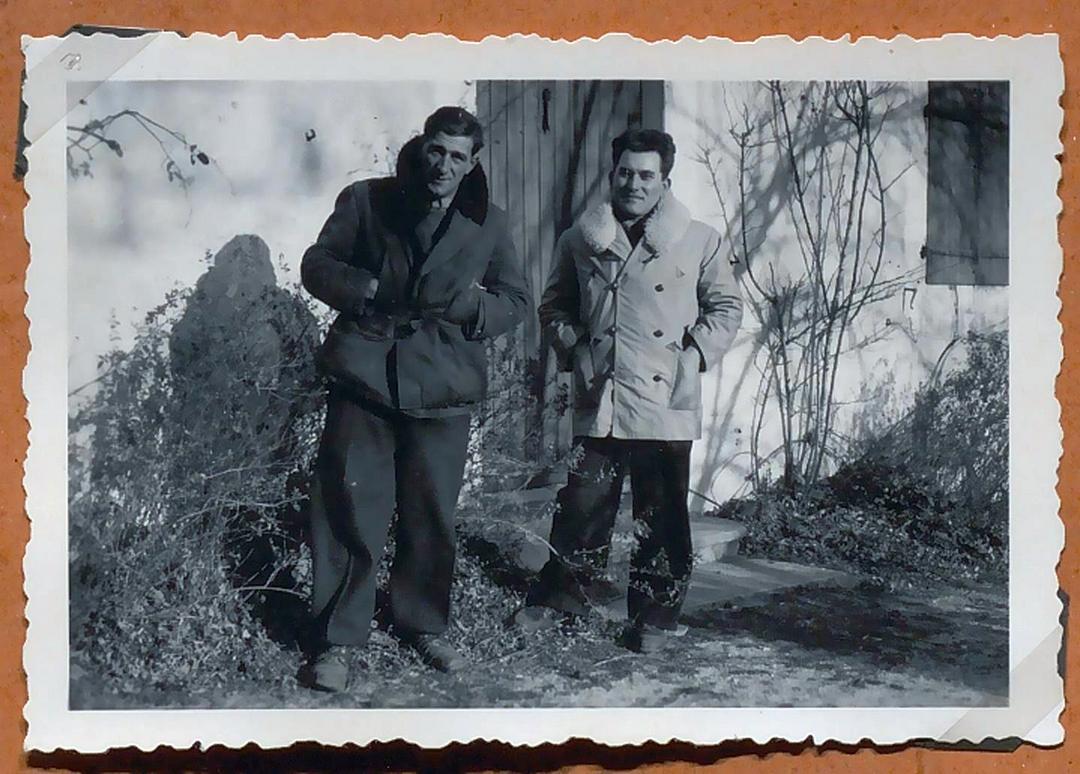

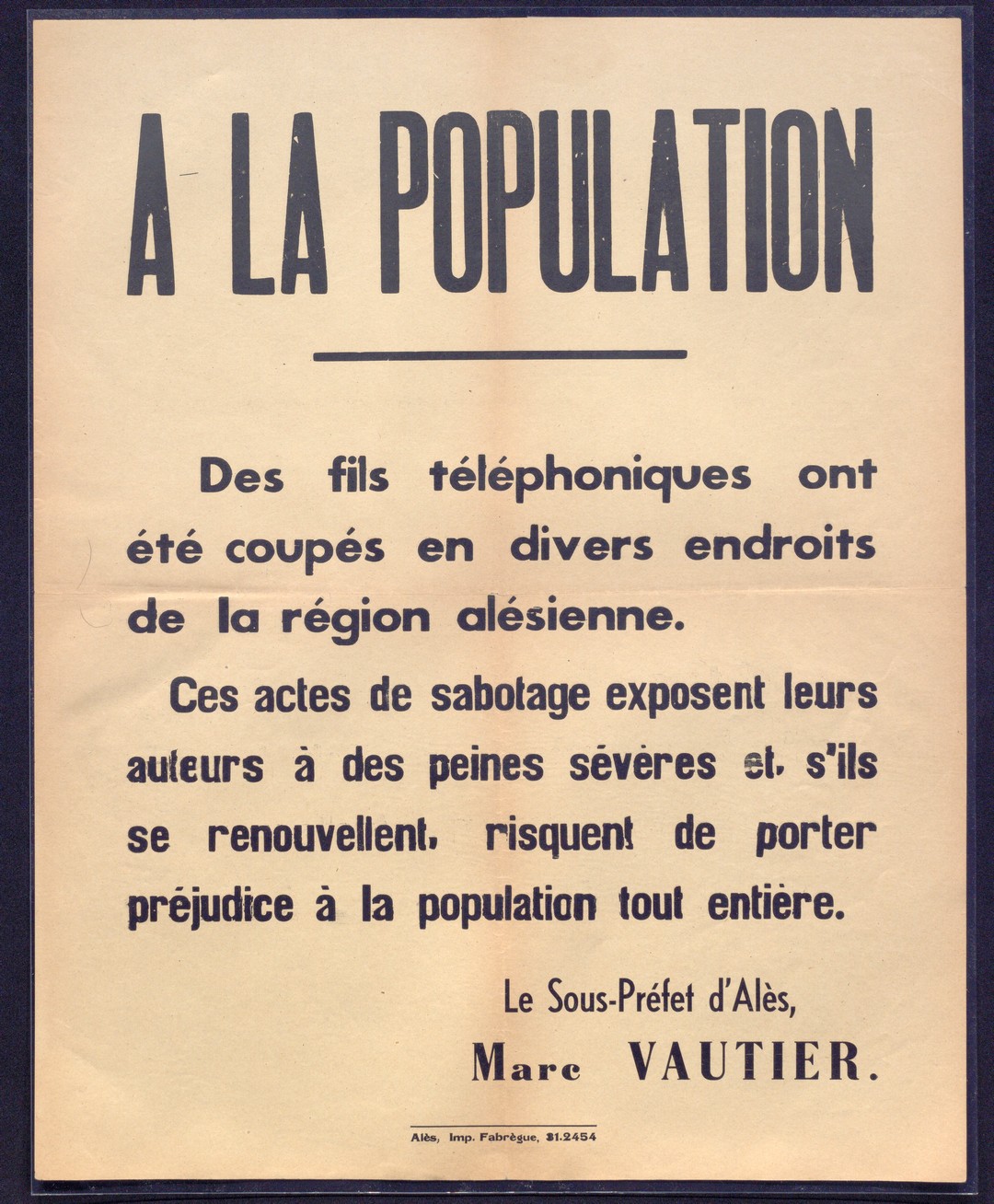

Objets, œuvres d’art, documents d’archives (écrits, figurés, oraux, animés…), publics et privés, souvent inédits et rarement présentés au public, invitent à découvrir l’histoire à hauteur des hommes et des femmes, résistants, victimes de la répression, soldats ou simples civils, pris dans la tourmente du conflit ; marqués par la souffrance, mus par l’espoir et souvent l’engagement.

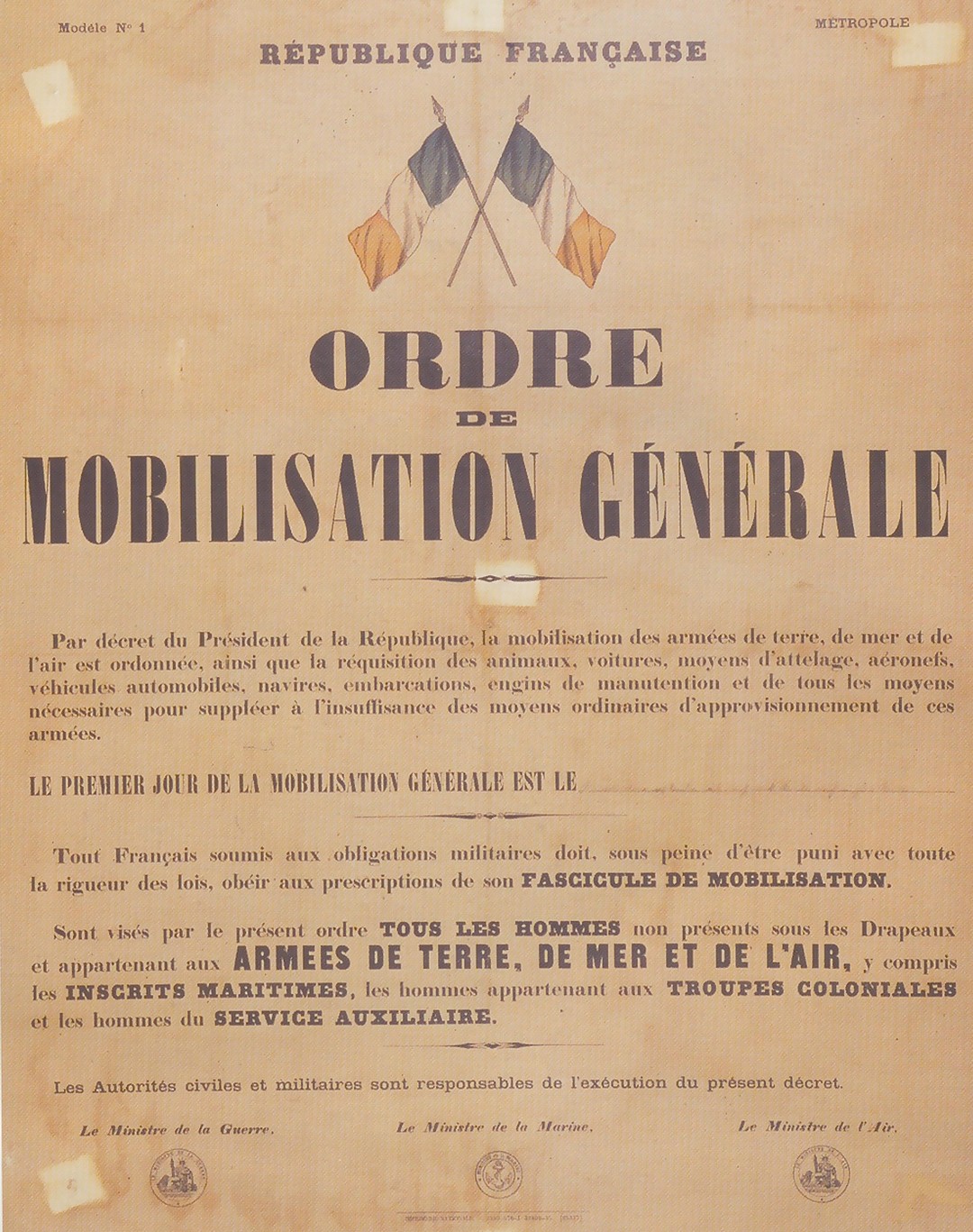

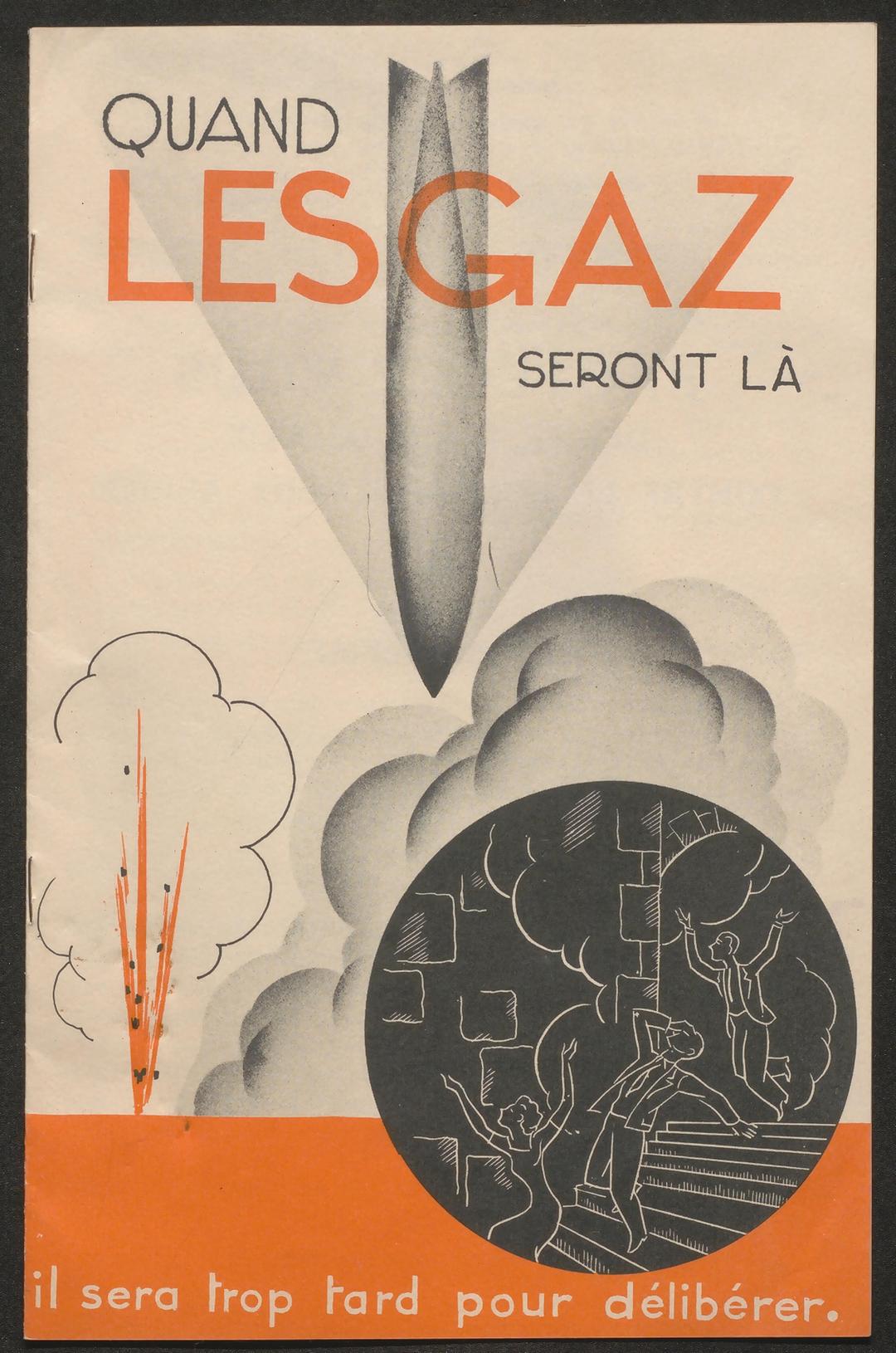

De l’entrée en guerre de la France contre l'Allemagne nazie en septembre 1939 jusqu’à la débâcle de juin 1940, l’exode est massif : des millions de civils fuyant l'avancée des troupes ennemies, quittent les régions du nord et de l’est pour chercher refuge dans le sud du pays. De nombreux exilés trouvent ainsi asile dans les localités gardoises. Ces populations déplacées rejoignent ceux que l’on appelle alors "les indésirables" : des étrangers présents sur le territoire français ou cherchant à y entrer, parmi lesquels figurent des Italiens antifascistes fuyant Mussolini et ses Chemises noires, des républicains espagnols pourchassés par le régime franquiste, ainsi que des Juifs allemands et autrichiens s’échappant des persécutions nazies.

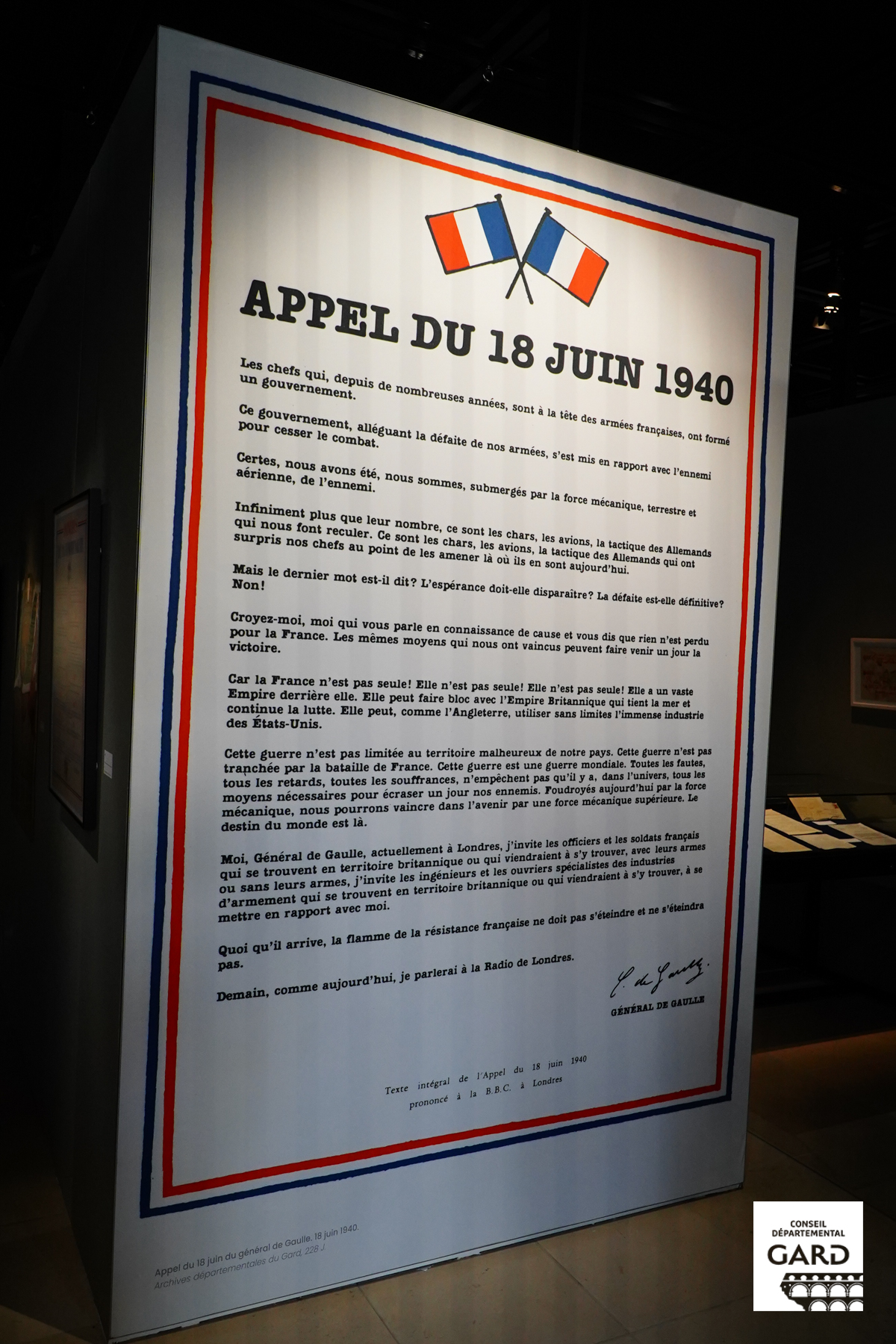

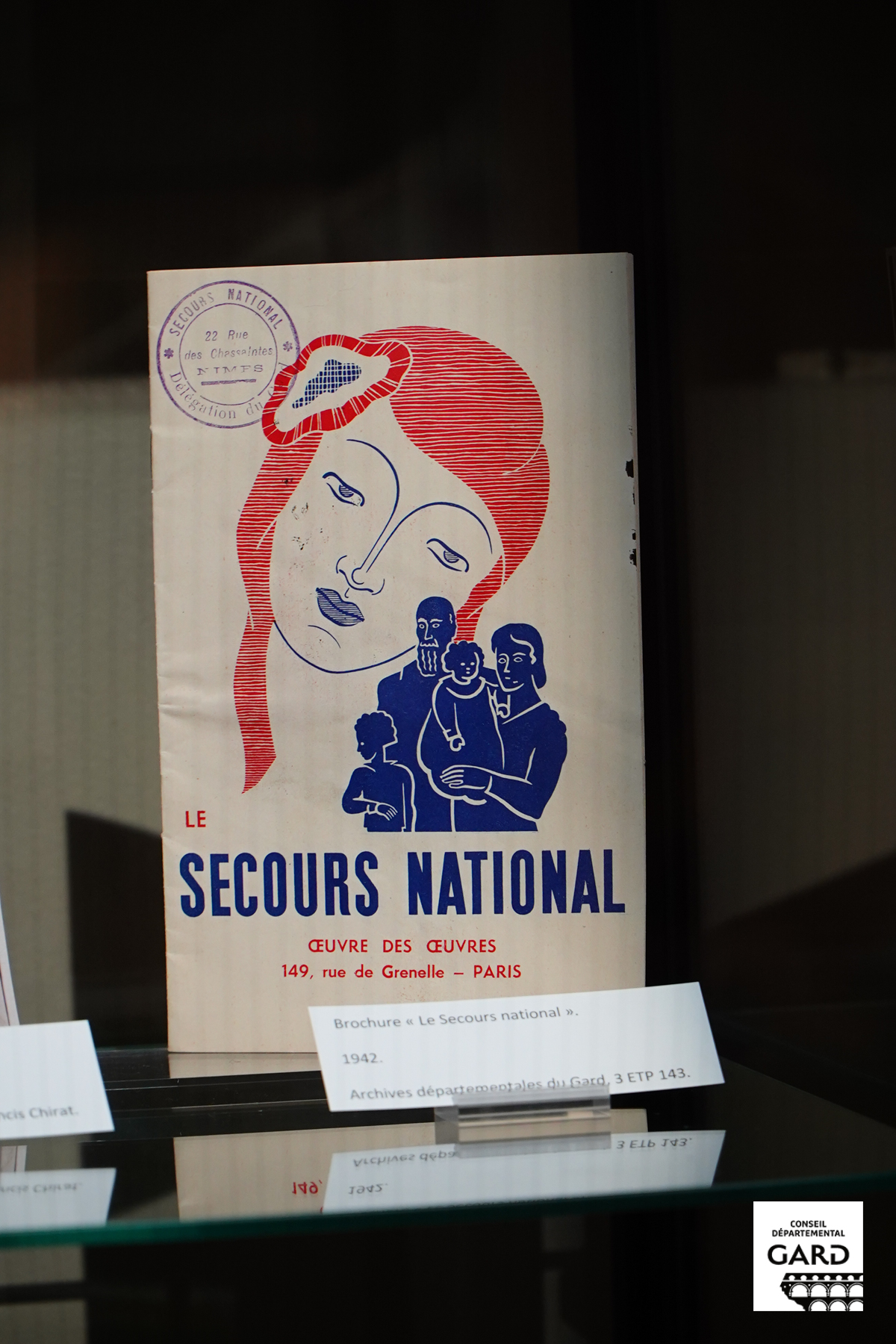

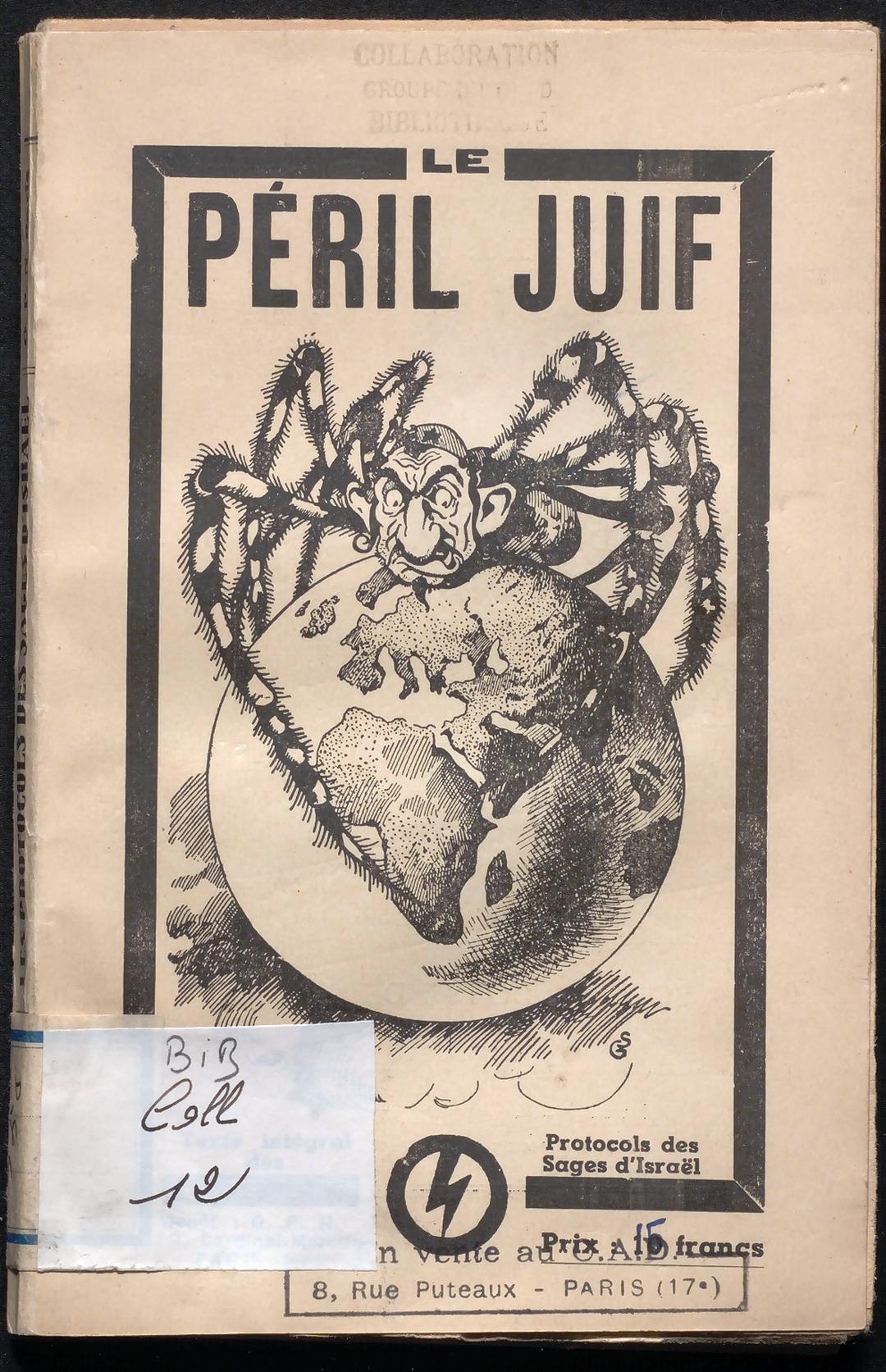

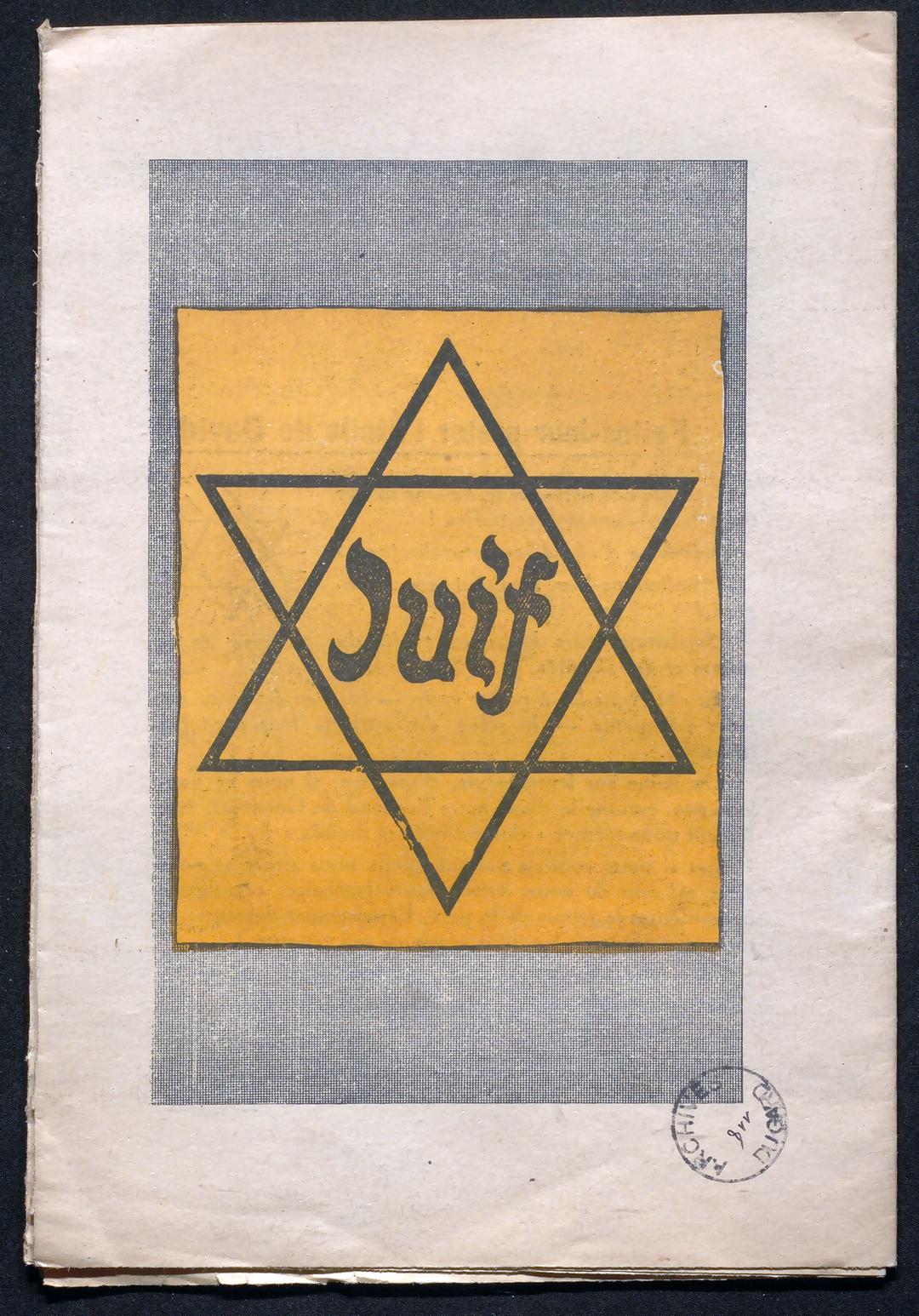

La défaite militaire française et la signature de l’armistice le 22 juin 1940 qui s’ensuit ont des conséquences immédiates pour les Français : division en deux parties du territoire (au nord, une zone occupée par les Allemands, au sud une zone placée sous l’autorité du maréchal Pétain). Le nouveau régime qui s’installe à Vichy est autoritaire, centré autour de la personne de Pétain qualifié de chef de "l’État français", et collaborationniste. Sa devise "Travail, Famille, Patrie" résume bien sa nature traditionaliste à laquelle s’ajoutent la xénophobie et l’antisémitisme.

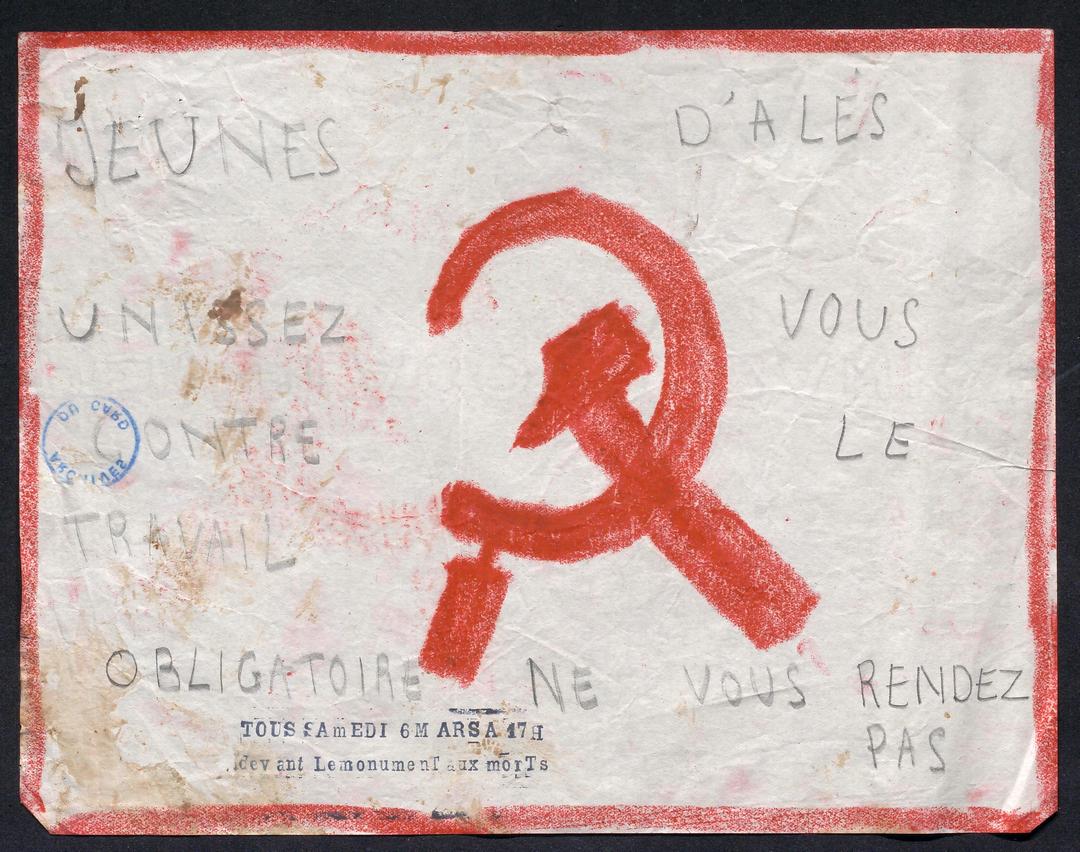

Dans le Gard, ce régime suscite les premiers mouvements contestataires, accentués par les lois discriminatoires imposées dès 1940 par Vichy. Juifs, communistes, francs-maçons, tsiganes et résistants : tous deviennent les cibles d’une politique répressive, victimes de vagues d’arrestations, de déportations massives, pris au piège d’une administration française complice.

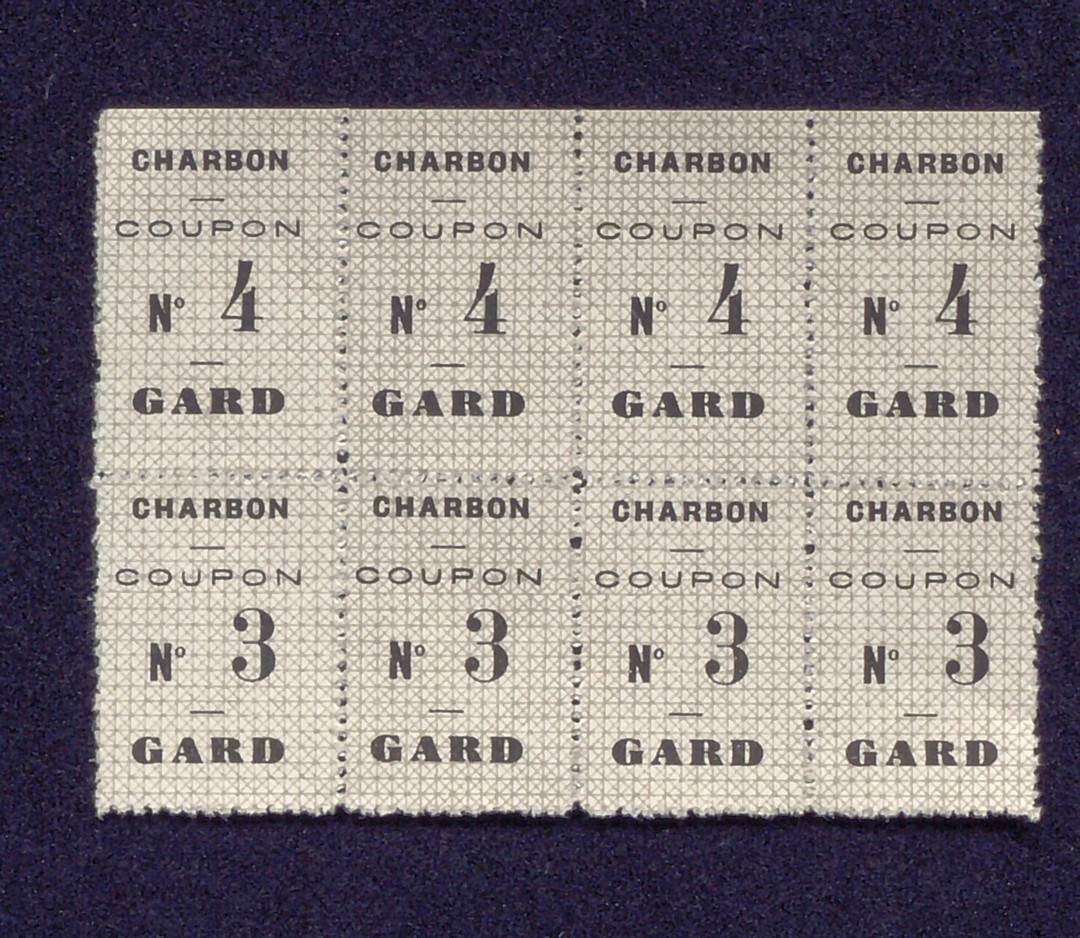

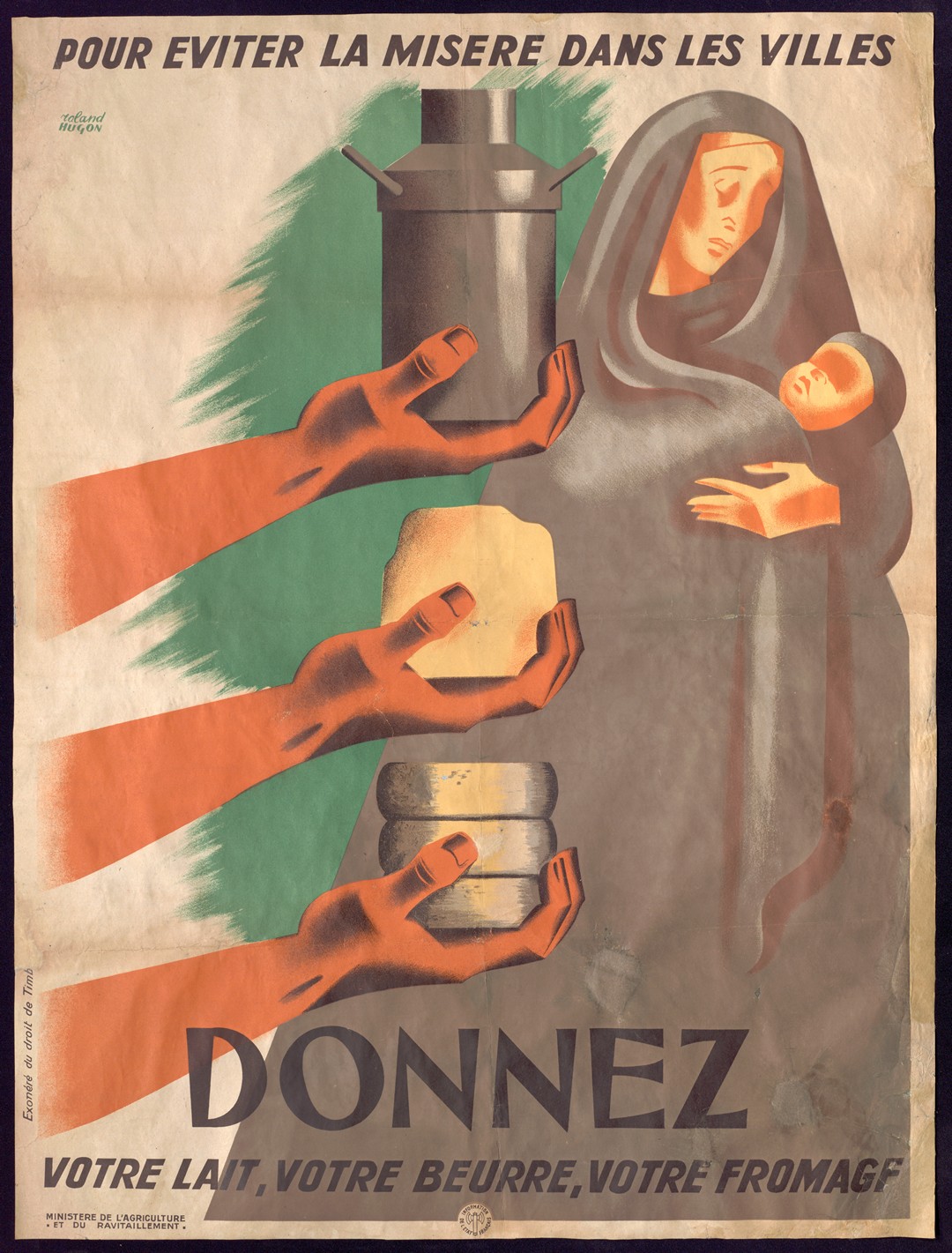

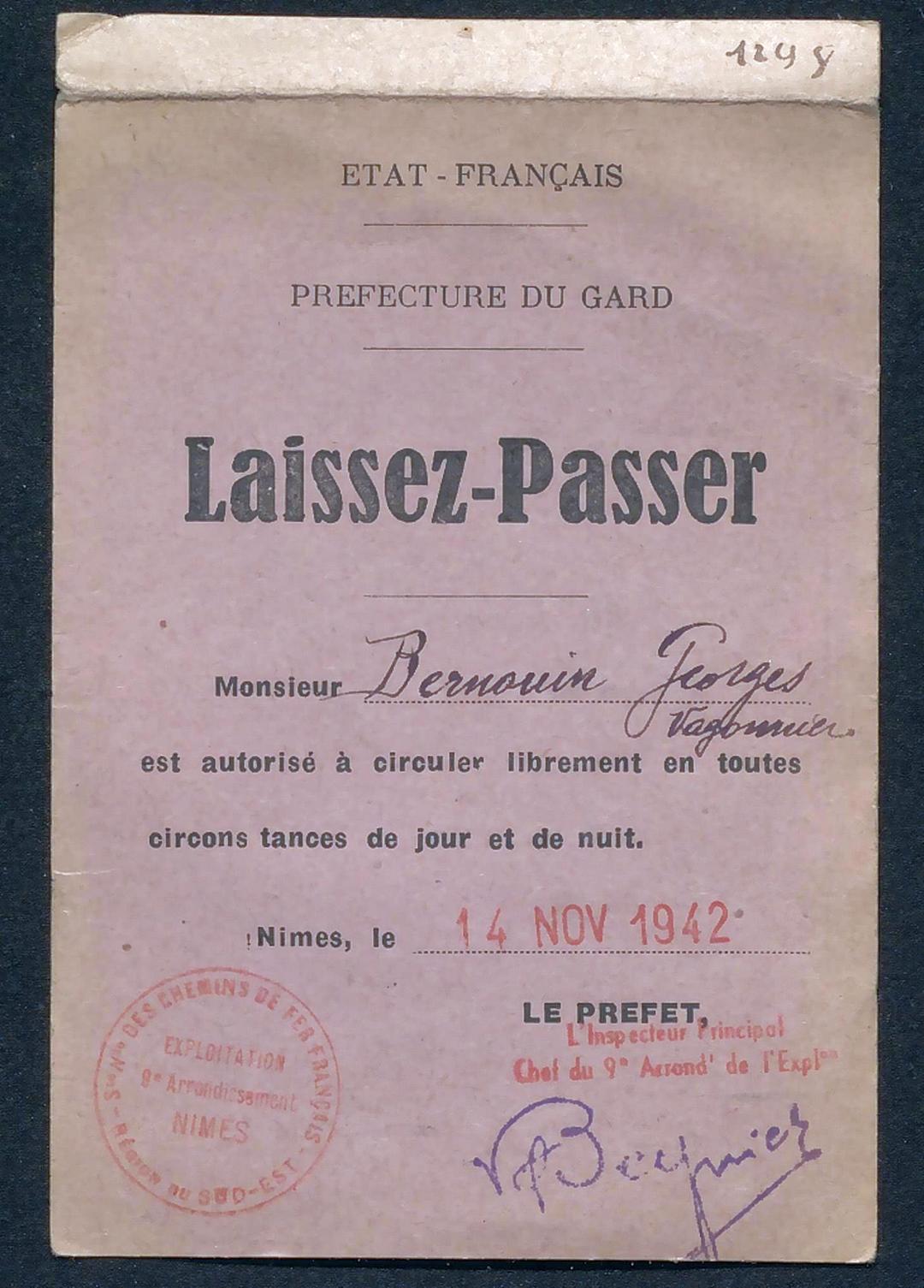

La vie quotidienne dans le Gard, d’abord en zone libre, est marquée par les pénuries de ravitaillement. Puis, après l’invasion allemande de la zone sud en novembre 1942, la présence des troupes nazies dans le département vient alourdir encore le climat d’oppression et la répression.

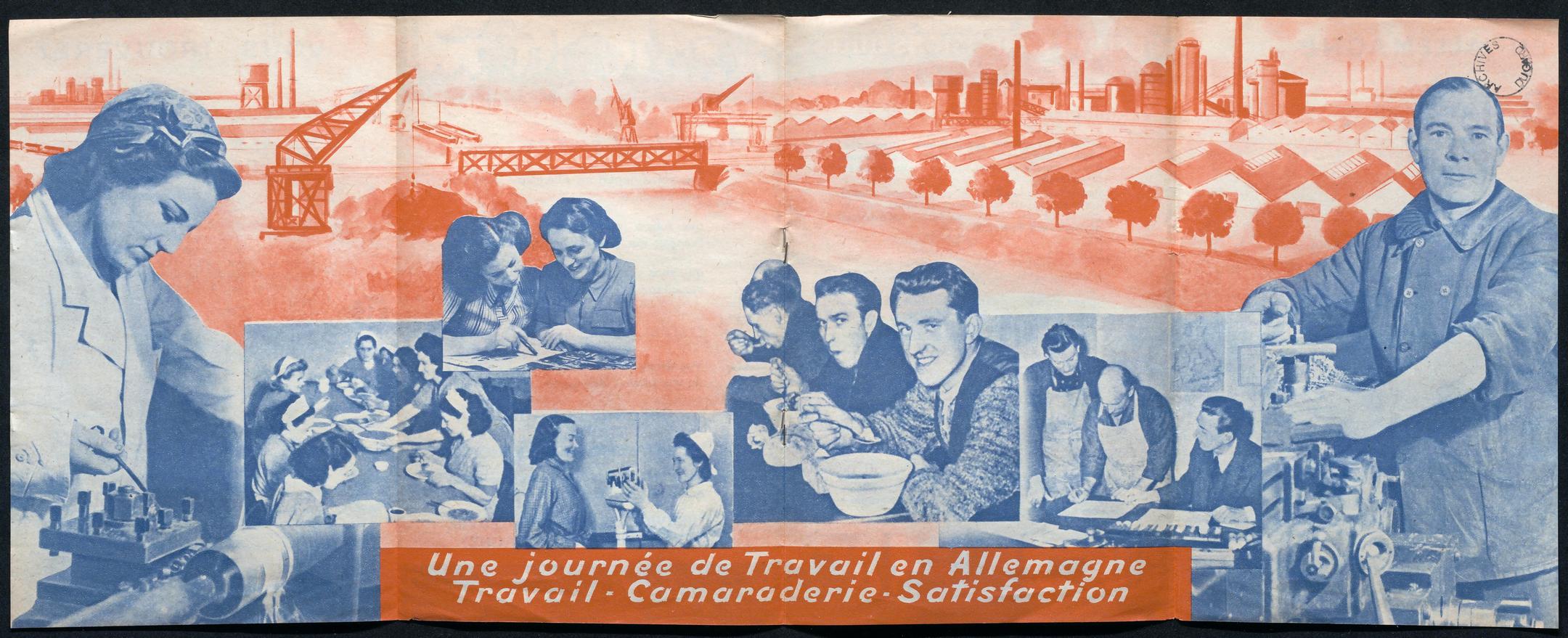

En février 1943, le Service du travail obligatoire (STO) pousse de nombreux jeunes à rejoindre les compagnies minières ou à se cacher dans les maquis gardois, venant ainsi gonfler les rangs de la Résistance qui s’organise dans la région.

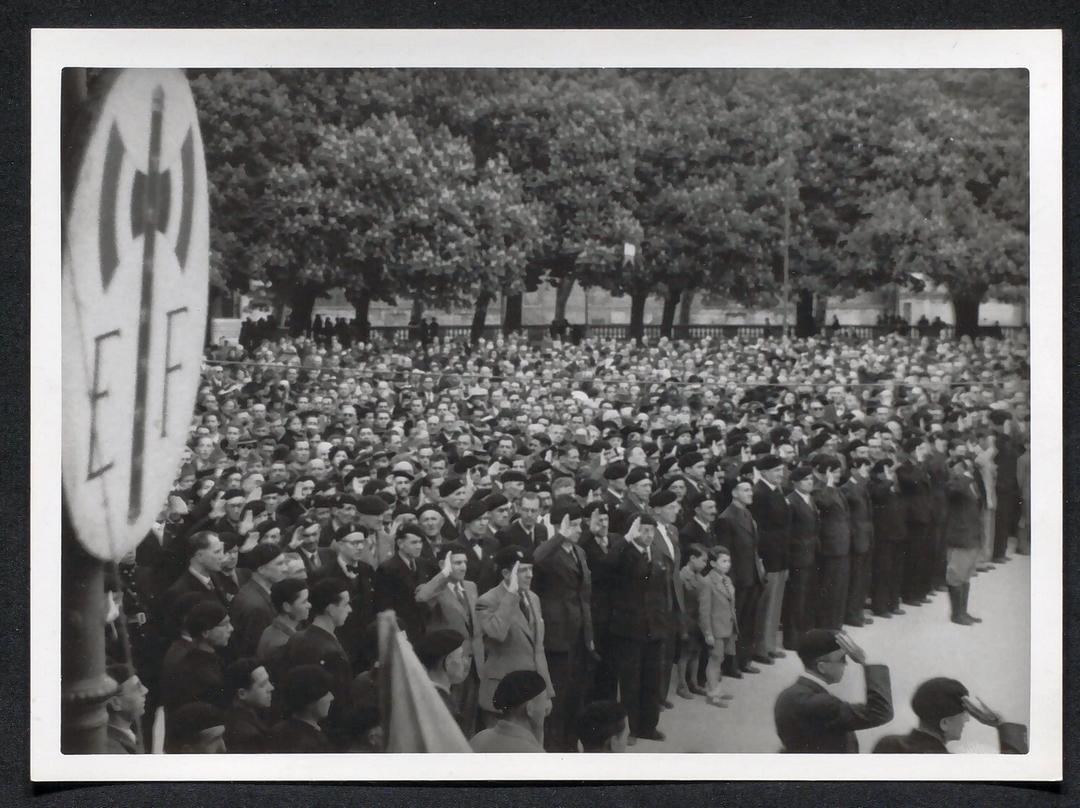

Aux bombardements alliés, combats pour la Libération, ignobles exécutions sommaires d'otages et de résistants par l’Occupant (pendus de Nîmes, massacre au puits de Célas…), succède la période d’après-guerre : célébration de la Victoire, retour des déportés et de prisonniers et renouveau politique dans un contexte d’épuration judiciaire et extrajudiciaire.

Une exposition vivante et pédagogique à découvrir absolument jusqu'au lundi 31 mai 2027 !

► Visiter l'exposition - Modalités :

- Lieu : Archives départementales du Gard, 365 rue du Forez à Nîmes (Venir aux archives

).

). - Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 - sauf jours fériés. Dernières entrées ½ heure avant la fermeture. Ouverture exceptionnelle de l'exposition le samedi après-midi lors des conférences (Plus d'informations : La programmation culturelle

).

). - Entrée : libre et gratuite. Médiation possible aux groupes dès 5 personnes, sur réservation à archives@gard.fr

- Stationnement :parking (avec accès adapté pour les personnes à mobilité réduite).

Pour tout renseignement : archives@gard.fr - 04 66 05 05 10.

► Un cycle de conférences est également proposé.

Historiens, chercheurs, témoins et spécialistes viendront éclairer différents aspects de la Seconde Guerre mondiale, à l'échelle locale comme nationale, pour mieux comprendre ses enjeux, ses mémoires et ses héritages. Ces rendez-vous réguliers, ouverts à toutes et à tous, offrent une occasion privilégiée de prolonger la découverte de l'exposition et encouragent une réflexion collective sur une période dont les enjeux et répercussions demeurent particulièrement actuels.

Elles se déroulent à l’Auditorium des Archives départementales le samedi à 14h00.

Entrée libre et gratuite dans la limite de 150 personnes.

► Une exposition itinérante avec médiation culturelle est également proposée sur l’ensemble du territoire du Gard.

Plus d'informations : Les expositions itinérantes![]()

► À l'attention des enseignants, des rendez-vous autour de cette exposition sont également programmés par le service éducatif. Une offre variée in situ et hors les murs est aussi disponible :

- des visites commentées ;

- un nouvel atelier pédagogique : Georges Bruguier, un Gardois engagé ;

- un atelier pédagogique, avec son jeu numérique : La Résistance dans le Gard, le maquis d’Aire-de-Côte.

Plus d'informations : Le service éducatif![]()

► Retour en images sur l'inauguration de l'exposition le lundi 13 octobre 2025

► Témoignages vidéos collectés par les Archives (inédits)

Robert Puech, ancien résistant du maquis de Lasalle puis du maquis Aigoual-Cévennes

Walter Soulier, ancien résistant du maquis de Lasalle puis du maquis Aigoual-Cévennes

► D'autres vidéos...

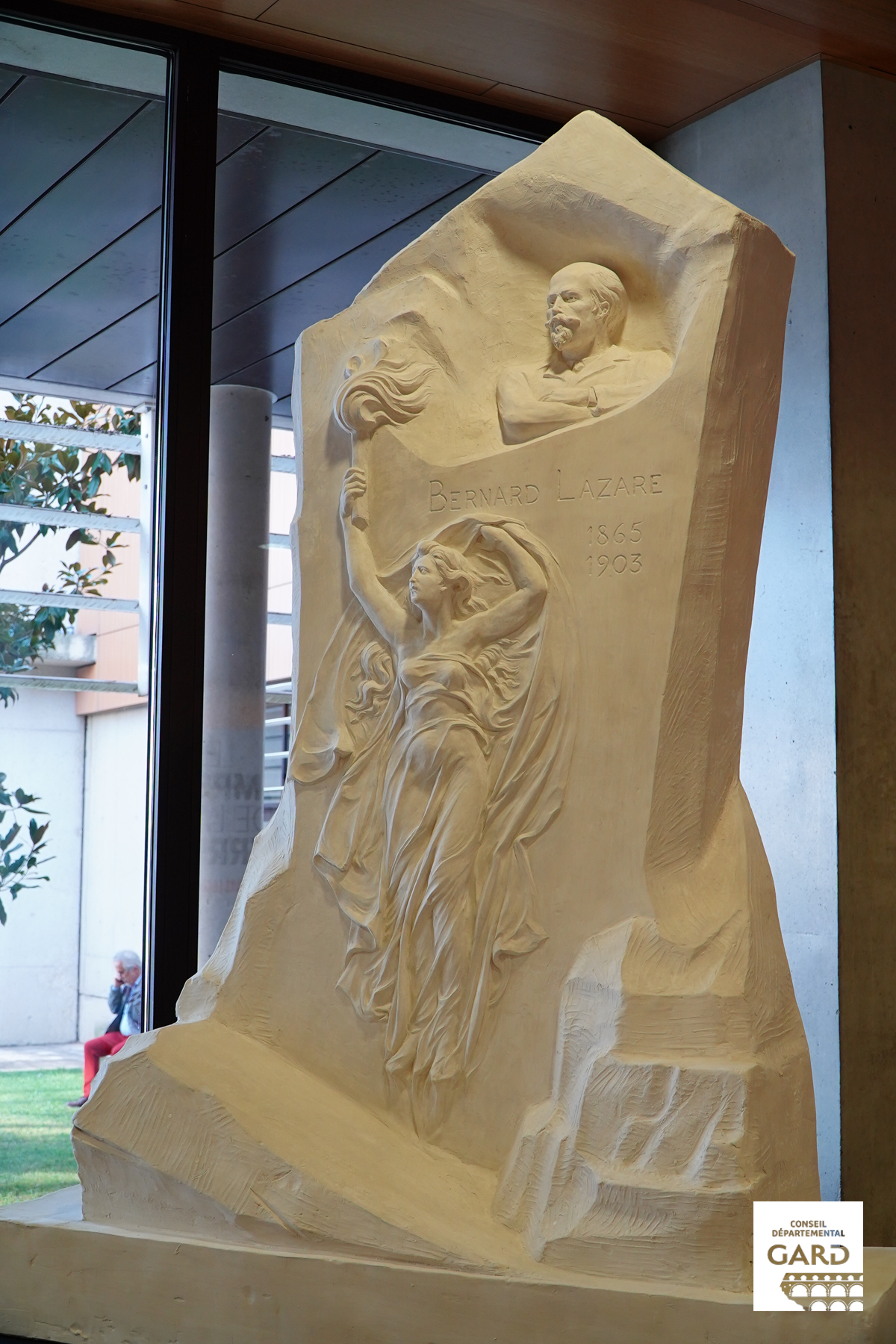

"La statue de Bernard Lazare va retrouver sa place aux Jardins de la Fontaine". (Initiative soutenue par le Conseil départemental du Gard, Vidéo réalisée par la ville de Nîmes, 3mm02).

► Sélection de documents à découvrir lors de votre visite