Comment retrouver un acte notarié avant la Révolution si vous ne connaissez pas le nom du notaire ?

L'utilisation des registres du contrôle et de l’insinuation permet de connaître l’existence d’actes notariés des XVIIe et XVIIIe siècles.

Pour la petite histoire...

L'administration du contrôle et de l'insinuation des actes civils publics, à laquelle a succédé celle de l'Enregistrement , fut instituée sous le règne de Louis XIV, et ce tant pour des raisons fiscales que purement administratives.

, fut instituée sous le règne de Louis XIV, et ce tant pour des raisons fiscales que purement administratives.

Le contrôle des actes notariés fut mis en place par un édit royal du mois de mars 1693, effectif dès le mois de mai de la même année.

Les notaires étaient tenus, dans un délai de 15 jours, d'apporter leurs actes au bureau de contrôle le plus proche de leur résidence, de les faire enregistrer, en s'acquittant des droits prévus à cette occasion. Ce contrôle se bornait à constater l'existence d'un acte, à en consigner la date et les dispositions essentielles. Formalité à but principalement fiscal, le contrôle ne créait pas de publicité particulière autour de l'acte enregistré : seuls les intéressés pouvaient y avoir accès sur décision de justice. Le contrôle fut étendu aux actes sous seing privé à compter du 1er janvier 1706, et, à partir de 1722, à nombre d'actes administratifs ou judiciaires.

Un autre édit, du mois de décembre 1703, créait l'insinuation "suivant le tarif" qui devait s'appliquer aux actes notariés comportant une mutation. Il existait déjà, avant cette disposition, une insinuation, dite "insinuation laïque" ou encore "insinuation judiciaire". Elle avait été mise en place par la célèbre ordonnance de Villers-Cotterêts du mois d'août 1539 et est restée en vigueur, avec diverses éclipses et modifications, tout au long des XVIe et XVIIe siècles. Les actes des notaires, portant mutation, devaient être retranscrits dans des registres spéciaux tenus à cet effet par les greffes des sénéchaussées ou autres tribunaux royaux d'instance. L'insinuation "suivant le tarif", créée en 1703 en remplacement de la précédente, s'appliquait à des actes notariés, encore plus nombreux, et portait perception de droits. Le but de l'insinuation était de donner une publicité légale à un certain nombre d'actes modifiant le statut juridique de biens immeubles, et qui, de ce fait, pouvaient intéresser des parties contractantes. Bien sûr des droits, fixés par "le tarif", étaient perçus à cette occasion. Le centième denier était un tarif particulier (de 1%) qui s'appliquait spécialement aux mutations des biens immeubles à titre onéreux. À partir de 1720, obligation fut faite aux bureaux de tenir cette formalité sur des registres particuliers.

Enfin, les formalités pouvaient s'étendre à certains autres droits :

- petit scel : droit de sceau sur certains actes judiciaires ou notariaux,

- droit de franc fief : droit acquitté par les non nobles ayant acquis des biens nobles,

- droit de quatre deniers pour livre (environ 1,66 %) pesant sur le montant des ventes judiciaires au profit des maîtres jurés priseurs,

- droit de greffe pesant sur le remboursement des frais de voyage pour les plaideurs,

- droit de syndic des notaires (ou de signature en second).

L'administration de l'Enregistrement, quant à elle, fut créée par décret de l'Assemblée nationale du mois de décembre 1790 et mise en place à partir du 1er février 1791. Cette nouvelle institution ne créait en fait aucune rupture de continuité avec le fonctionnement des anciens bureaux du contrôle et de l'insinuation, à tel point que beaucoup de registres restèrent ouverts et servirent après le mois de février 1791.

Aux Archives départementales du Gard, la sous-série 2 C intitulée "Contrôle des actes, insinuation, centième denier et droits joints" couvre la période 1693-1830.

Elle représente 23 mètres linéaires et pas moins de 896 articles. Les registres sont classés par ordre alphabétique des bureaux du contrôle (soit 37 bureaux, d'Aigues-Mortes à Villeneuve-lès-Avignon), puis regroupés en trois grandes catégories :

- les registres de formalités,

- les tables alphabétiques (Leur numérisation a débuté. 107 registres (soit 12 732 pages) sont disponibles en ligne depuis février 2025 : Accéder aux images à partir de l'inventaire

),

), - les sommiers.

Et ce, malgré d'importantes lacunes.

Les trois catégories en détail

Les registres de formalités :

- Contrôle des actes des notaires, à partir de 1693, et des actes sous seing privé à partir de 1706. Les actes sont enregistrés dans l'ordre chronologique de leur dépôt avec une mention très succincte de leur dispositif.

- Contrôle des exploits d'huissiers.

- Insinuation suivant le tarif des donations, legs, renonciations à successions et autres actes faisant auparavant l'objet des insinuations judiciaires. Les actes sont transcrits dans la totalité de leur dispositif, les uns à la suite des autres. Il est à noter que les donations entre vifs seront à nouveau portées dans les registres de l'insinuation judiciaire à partir de 1731 (greffes des sénéchaussées).

- Insinuation au centième denier : immeubles transmis à titre onéreux ou par succession indirecte. Les droits s'élèvent à 1%.

- Registres des droits annexes.

Les sommiers :

Ce sont des registres à usage purement interne, permettant de consigner des directives de l'administration centrale ou de préparer la recherche de droits à recouvrer :

- Sommiers d'ordre de régie et de règlements : ces registres contiennent les circulaires, lettres, directives émanant de l'administration.

- Sommiers de recherche : registres établis par les agents des bureaux pour permettre la recherche de droits impayés.

- Sommiers des droits certains : contiennent les droits exigibles, leur montant, la recette lors du paiement, éventuellement les procédures engagées en cas de non paiement.

- Sommiers des contraintes d'amortissement : droits d'amortissement pour les biens cédés à des établissements de mainmorte, mention du paiement de ces droits.

- Sommiers des biens des gens de mainmorte : baux sur les biens appartenant à des établissements de mainmorte.

Les tables alphabétiques :

Ces tables ont été établies pour faciliter les recherches et pour éviter ou traquer les fraudes. Elles servaient aussi bien et à la fois pour le contrôle que pour l'insinuation :

- Table des décès : établie par ordre alphabétique des défunts, elle donne les noms et prénoms des décédés (avec nom du mari pour les épouses ou veuves décédées), les professions exercées, le lieu de résidence, l'âge au moment du décès, la date du décès et quelques observations sur la succession.

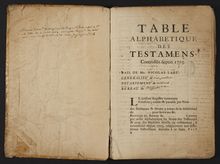

- Table des testaments : par dates, avec nom du notaire, date du contrôle, nom et prénom du testateur, sa qualité, son domicile, les noms des héritiers, la date du paiement des droits.

- Table des donations : par ordre alphabétique des donateurs, elle concerne les donations soumises au centième denier (donations par mariage, donations testamentaires).

- Table des contrats de mariage : par date du contrat, avec nom du notaire, nom, prénom, domicile et qualité de l'époux, et estimation des biens en jeu.

- Table des partages : par date des partages, avec nom et prénom des personnes dont les biens ont été partagés, noms des co-partageants, nature et prix des biens partagés, date de l'insinuation, nom du notaire.

- Table des co-partageants : table de renvoi, par noms, à la table des partages.

- Table des vendeurs et anciens possesseurs : par nom du vendeur, celui de l'acquéreur, nature et date des actes, date de l'insinuation et du contrôle, le nom du notaire, la situation et la qualité des biens, le prix de la transaction.

- Table des acquéreurs ou nouveaux possesseurs : entrée au nom des acquéreurs, avec, parfois une table des vendeurs en fin de registre.

- Table des baux : contrôle des baux laïques, avec nom et prénom, qualité et domicile du bailleur, nom du preneur, désignation des biens affermés, date du bail, date du contrôle, nom du notaire qui a reçu le bail, le prix en argent ou en nature, la durée du bail.

- Table des baux des gens de mainmorte : nom, prénom, qualité, domicile du preneur, nature et situation du bien, prix et durée du bail.

- Table des amortissements : par ordre chronologique, date des contraintes d'amortissement, nom des redevables, nom des fondateurs, nature du bien, date des actes, somme portée en contrainte, somme payée.

Zoom sur...

Un document annexe très utile pour vos recherches

Contenant notamment :

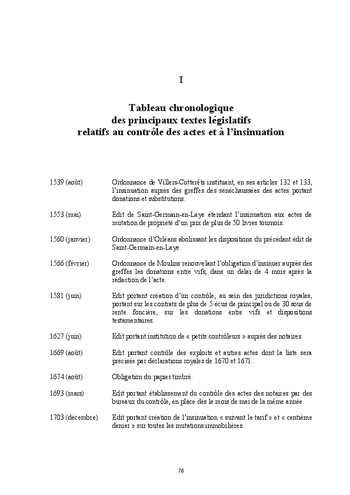

- Un tableau chronologique des principaux textes législatifs relatifs au contrôle des actes et à l’insinuation,

- Le tableau des bureaux du contrôle, des insinuations et de l’Enregistrement créés ou supprimés XVIIIème - XXème siècles dans le Gard,

- Le tableau synoptique des registres de formalités conservés,

- La liste des paroisses et communautés antérieures à 1790 avec le bureau du contrôle correspondant,

- Le tableau des localités hors du département du Gard présentes dans certains registres...

Sources complémentaires

► Série B : insinuations judiciaires

Sénéchaussée de Nîmes

- B 3501-3522 : Donations et contrats de mariage (1572-1704)

- B 3523-3536 : Testaments, donations (1710-1790)

- B 3538-3643 : Donations entre vifs (1731-1791)

Viguerie d'Aigues-Mortes

- 4 B 14-15 : Insinuations (1681-1790)

Viguerie de Beaucaire

- 6 B 51-55 : Insinuations (1650-1737)

Viguerie de Nîmes

- 2 B 30 bis-55 : Donations (1648-1700)

Viguerie de Pont-Saint-Esprit

- 7 B 202 : insinuations (1606-1610),

- 7 B 256 : insinuations (1575-1579),

- 7 B 257 : insinuations (1721-1730),

- 7 B 260 : insinuations (1733-1739).

► Bibliographie

Ouvrages généraux

- MASSALOUX (Jean-Paul), La régie de l'enregistrement et des domaines aux XVIIIe et XIXe siècles. Etude historique, Genève, Droz, 1989.

- TROPLONG, CHAMPONNIERE et RIGAUD, Traité des droits d'enregistrement sous l'Ancien Régime, Paris, 1851.

- VILAR-BERROGAIN (Gabrielle), Guide des recherches dans les fonds de l'enregistrement sous l'Ancien Régime, Paris, 1958.

Dictionnaires

- BELY (Lucien), Dictionnaire de l'Ancien Régime, Royaume de France, XVIe – XVIIIe siècle, Paris, P.U.F., 1996

- MARION (Marcel), Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, A. Picard, 1923.

Articles de revues

- HILDESHEIMER (Françoise), « Insinuation, contrôle des actes et absolutisme » dans : Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, Paris, librairie Droz, 1985, t. 143, pp.160-170.

- SAINT-JACOB (P. de), « La propriété au XVIIIe siècle. Une source méconnue : le contrôle des actes et centième denier » dans Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, Paris, librairie A Colin, 1946, pp. 162-166. « Une source de l'histoire sociale au XVIIIe siècle : la table des contrats de mariage dans le fonds du contrôle des actes» dans : Actes du 84e congrès national des Sociétés savantes, section d'histoire moderne et contemporaine, Lyon, 1964.

Inventaires d'archives

- ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES COTES D'ARMOR, Contrôle des actes des notaires et sous seing privé, insinuation, centième denier et droits joints,1693-1791. Répertoire numérique de la sous-série 2 C. Saint-Brieuc, 1993.

- ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'INDRE-ET-LOIRE, Répertoire numérique de la sous-série 2 C. Contrôle des actes des notaires et sous seing privé, insinuation, centième denier et droits joints (XVIIe – XVIIIe siècles), Tours, 2006.

- ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTES PYRENEES, Répertoire numérique du fonds du contrôle des actes (domaine et droits joints) 1693-1791, Tarbes, 1983.

- FEILLENS (Patrick), Sous-série 10 C, contrôle des actes des notaires et sous seing privé, institution et droits joints (1693-1791), Lyon, Archives départementales du Rhône, 1996.

- PROUZAT (Paul), Répertoire des fonds du contrôle et de l'enregistrement, précédé d'une étude sur l'institution et ses registres, Clermont-Ferrand, 1952.

- RIGARDIES-MARCOS (Françoise), Répertoire numérique du fonds du contrôle des actes des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes 1983.

Les tables de décès, les tables diverses (acquéreurs, vendeurs, baux, contrats de mariage, successions, testaments, donations...) de l'Ancien Régime sont disponibles en ligne.

Précisions : Quelques registres, en trop mauvais état, doivent être restaurés avant numérisation et seront ajoutés ultérieurement.