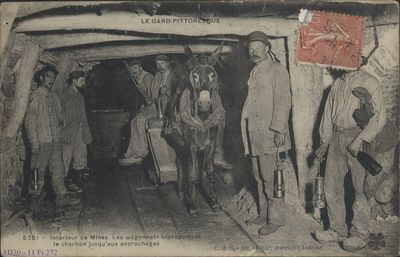

Numérisation : la main-d'œuvre des exploitations minières

L’exploitation du charbon dans le bassin d’Alès

Elle remonte au Moyen Âge, avec une exploitation attestée dès le XIIIe siècle. Au fil des siècles, cette ressource a joué un rôle central dans l’industrie locale, notamment pour la fabrication du fer et des armes. Au XVIIIe siècle, l’exploitation est régulée par des lois royales, notamment après la découverte de mines par Pierre-François Tubeuf, dont les innovations ont contribué à l’industrie minière naissante. La Révolution française modifie le système de concessions, ouvrant la voie à une exploitation plus libre, puis à la formation de grandes sociétés minières.

Au XIXe siècle, la région connaît une industrialisation rapide avec la création de compagnies comme celle de La Grand-Combe, accompagnée du développement du chemin de fer pour le transport du charbon. Cette période voit une intensification de l’exploitation, avec une augmentation spectaculaire de la production, passant de dizaines de milliers à près d’un million de tonnes à la fin du siècle. La main-d’œuvre, initialement peu étrangère, s’étoffe après la Première Guerre mondiale, avec une forte présence d’Italiens, Polonais et Tchèques. La compagnie met en place une politique paternaliste pour attirer et retenir les employés, construisant logements, écoles et infrastructures, tout en assurant leur bien-être.

Cependant, dès la fin du XIXe siècle, la compétitivité du charbon gardois baisse face à la concurrence du nord de l’Europe, du pétrole et de l’hydroélectricité. Les deux guerres mondiales offrent des relances temporaires, mais à partir des années 1960, l’industrie charbonnière commence à décliner sérieusement. La nationalisation après la Seconde Guerre mondiale consolide l’exploitation, mais la demande diminue avec la chute de la consommation de charbon. La fermeture progressive des mines s’accélère dans les années 1980, jusqu’à l’arrêt complet de l’exploitation au début du XXIe siècle. Pendant près de 150 ans, cette activité a profondément marqué le paysage et la population de la région.

Dans le cadre de la mise en valeur des archives relatives aux mineurs certains documents ont fait l'objet d'une numérisation.

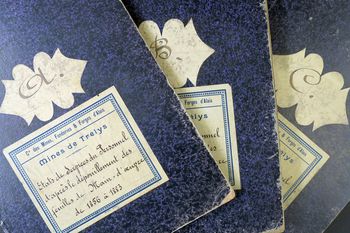

- Sous-série 27 J - Fonds des Houillères du bassin des Cévennes (groupe nord) : 6 articles (27 J 41 à 44 et 27 J 176) soit 603 vues numériques.

Accéder à l'inventaire du 27 J - Fonds des houillères du bassin des Cévennes (1900-1971)![]()

- Sous-série 29 J - Fonds de la Compagnie houillère de Bessèges : 10 articles (29 J 1 à 4 et 29 J 21 à 26) soit 1 927 vues numériques.

Accéder à l'inventaire du 29 J - Compagnie houillère de Bessèges (1856-1945)![]()

ATTENTION : Ces documents numérisés sont consultables uniquement en salle de lecture.

RAPPEL : Des articles de la sous-série 18 J concernant la Compagnie des mines de La Grand-Combe (1855-1946) sont en cours de numérisation et viendront compléter cette offre numérique :

- Articles 18 J 21 à 24 → Rapports imprimés des gérants de la Société aux Assemblées générales, avec tableaux justificatifs : exploitation des mines et des chemins de fer (1847-1855) ;

- Articles 18 J 25 à 31 BIS → Rapports et comptes rendus imprimés, aux Assemblées générales (1855-1940) ;

- Articles 18 J 210 à 300 → Personnel : dossiers individuels (1855-1960) ;

- Articles 18 J 1153 à 1165 → Procès-verbaux des assemblées générales (1864-1948), rapports à l'assemblée générale (1856-1934), délibérations du conseil d'administration (1863-1877, 1891-1933).

Accéder à l'inventaire Fonds de la Compagnie des mines de la Grand-Combe (1855-1946) - 18 J![]()

Zoom sur...

Le travail de relevé complémentaire qui a été entrepris.

En parallèle de cette opération de numérisation et de mise en ligne, nous œuvrons à l’amélioration des descriptions.

- Un relevé des noms de mineurs ainsi que leurs numéros matricules a été réalisé pour certains des dossiers numérisés et conservés dans la sous-série 27 J.