Numérisation : les réfugiés de la guerre civile espagnole et de la Seconde Guerre mondiale

Dans le cadre d'un projet régional, à l'échelle de l'Occitanie, de mise en valeur des archives relatives aux réfugiés de la guerre civile espagnole et de la Seconde Guerre mondiale.

Certains documents ont fait l'objet d'une numérisation.

- Sous-série 4 M (Police XIXe-début XXe)

48 articles (4 M 626 à 673) soit 24 968 vues numériques.

Accéder à l'inventaire du 4 M - Police (an VIII-1967)![]()

- Versement 1 W (Archives préfectorales de la Seconde Guerre mondiale)

57 articles (Articles 1 W 132 à 137, 141 à 143, 267 à 279, 290 à 313, 365, 493, 603 à 612) soit 39 658 vues numériques.

Accéder à l'inventaire du 1 W - Archives préfectorales de la seconde guerre mondiale (1930-1957)![]()

ATTENTION : Ces documents numérisés sont consultables uniquement en salle de lecture.

Bonne consultation et bonnes recherches !

Zoom sur...

► La guerre d'Espagne, appelée aussi la guerre civile espagnole, qui s'est déroulée entre 1936 et 1939.

Elle a opposé deux camps principaux :

- d'un côté, le gouvernement républicain, composé de forces de gauche, de socialistes, de communistes et de syndicalistes ;

- de l'autre, les nationalistes dirigés par le général Francisco Franco, qui représentaient une faction conservatrice, catholique et monarchiste souhaitant instaurer un régime autoritaire.

Le contexte de cette guerre en Espagne est donc marqué par une forte instabilité politique, avec des tensions croissantes entre différentes forces sociales et politiques, et des réformes sociales et économiques qui ont créé des divisions.

En 1936, un coup d'État militaire a été lancé contre le gouvernement républicain, déclenchant un conflit sanglant.

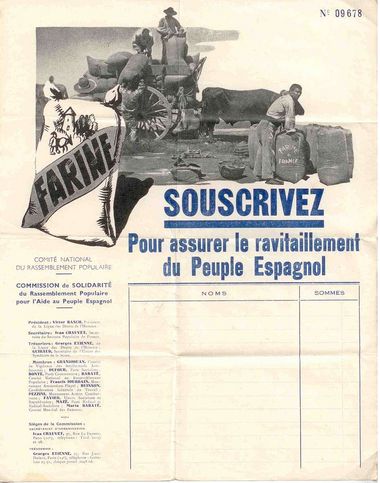

Le conflit a aussi été influencé par la situation internationale : l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste ont soutenu Franco, tandis que l'Union soviétique a apporté une aide limitée aux républicains. La guerre a été caractérisée par une violence extrême, des bombardements de civils, des exactions et des répressions.

Elle s'est terminée en 1939 avec la victoire des nationalistes, qui ont instauré une dictature sous Franco, qui a duré jusqu'en 1975.

La guerre civile espagnole a laissé un héritage profond, marqué par la répression, le souvenir de la lutte, et elle a aussi été un prélude à la Seconde Guerre mondiale.

Des personnes contraintes de fuir leur pays en raison des conflits et des violences qu'ils y subissaient.

À la suite de la victoire de Franco, de nombreux républicains, syndicalistes, intellectuels, militants ou civils ont été persécutés ou ont crain pour leur sécurité, ce qui les a poussés à chercher refuge à l’extérieur du pays.

Ces exilés ont laissé derrière eux leur famille, leur maison, et souvent leur vie sociale, dans un contexte marqué par la répression, la censure et la perte de leurs droits.

Ils ont trouvé refuge en France, en Amérique latine (notamment au Mexique), en Belgique, en Suisse, et dans d’autres pays européens. Accueillis dans des camps ou des zones frontalières, ils ont aussi été confrontés à des conditions difficiles, des expulsions ou des détentions.

Ils ont souvent vécu des conditions difficiles et ont dû faire face à des obstacles administratifs, politiques et sociaux pour trouver un refuge sûr.

Leur exil a laissé une empreinte durable dans l’histoire espagnole et dans la mémoire collective des communautés d’exilés.

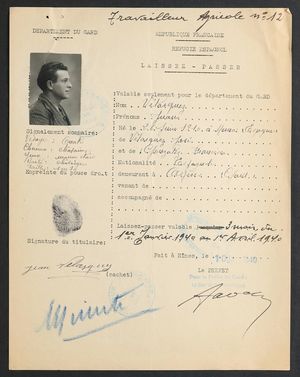

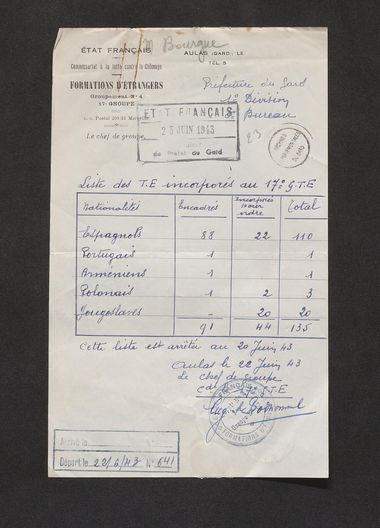

Dans le Gard, des camps d’accueil et des zones temporaires ont été mis en place pour héberger ces exilés. Certains ont trouvé du travail dans l’agriculture ou l’industrie locale, contribuant ainsi à la vie économique du département. La proximité géographique avec l’Espagne a facilité leur arrivée, mais ils ont aussi dû faire face à des difficultés d’intégration, à la précarité et à la méfiance.

► La Seconde Guerre mondiale qui a duré de 1939 à 1945.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la région du Gard, comme de nombreuses autres en France, a été confrontée à l'arrivée massive de réfugiés fuyant les conflits et les persécutions. Ces réfugiés comprenaient surtout des civils fuyant l'occupation allemande, les persécutions nazies, en particulier la persécution des Juifs, ainsi que les combattants et résistants cherchant à échapper aux dangers de la guerre.

Le contexte de cette période a entraîné un déplacement massif de populations, avec des flux importants vers le sud de la France, notamment dans des régions comme le Gard, qui servaient de zones de refuge ou de parcours pour atteindre la zone libre ou d'autres pays. Les réfugiés ont souvent été accueillis avec solidarité, mais ont aussi rencontré des difficultés liées à la pénurie de ressources, aux restrictions et aux risques liés à leur déplacement.

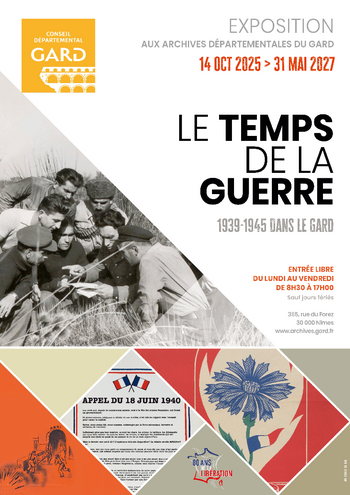

L’exposition "Le temps de la guerre. 1939-1945 dans la Gard",![]() présentée aux Archives départementales du Gard du 14 octobre 2025 au 31 mai 2027 explorera cette période complexe.

présentée aux Archives départementales du Gard du 14 octobre 2025 au 31 mai 2027 explorera cette période complexe.