Numérisation : les inventaires des biens des fabriques et attributions des biens aux églises réformées

Dans quel contexte ces documents ont-ils été réalisés ? Qu'y trouve-t-on ?

La loi du 9 décembre 1905 établit de nouveaux rapports entre les Églises et l’État. Avant 1789, la religion catholique est religion d’État. L’Église, riche propriétaire, vit de ses revenus et perçoit la dîme. Cette situation d’indépendance financière est remise en cause. Le 2 novembre 1789, l’assemblée constituante décide que les biens du clergé sont à la disposition de la Nation. En revanche les frais liés à l’exercice du culte sont pris en charge par l’État. Après dix ans de rapports difficiles entre l’Église et l’État, Bonaparte négocie avec le Pape Pie VII le concordat de 1801. Celui-ci s’applique jusqu’en 1905 : la religion catholique est « la religion de la majorité des Français » et le clergé catholique est rétribué par l’État. Les relations entre l’État et le culte réformé sont régies suivant des principes identiques par des articles organiques intégrés à la loi du 18 germinal an X. Le cas des Israélites est réglé en 1808. Avec la mise en place de la IIIe République et l’arrivée des radicaux au pouvoir, peu à peu les rapports entre l’État et l’Église catholique se dégradent. Le sénateur de la Loire Waldeck-Rousseau devient chef du gouvernement en 1899. Il s’efforce d’affaiblir les congrégations religieuses. Ses successeurs élaborent la loi du 9 décembre 1905. Celle-ci précise :

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public (Article 1). La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (Article 2).

La séparation des Églises et de l’État de 1905

La loi de 1905 supprime les établissements publics du culte.

Ces derniers sont :

- les fabriques des églises chargées d’administrer les paroisses de 1801 à 1905. Elles sont gérées par un conseil de 5 ou 9 membres et un bureau. Le curé ou desservant et le maire sont membres de droit de ce conseil. Les autres membres ont été nommés par l’évêque lors de la création des fabriques. Puis les membres sortant sont élus par les membres restants.

- les menses curiales destinées à assurer les dépenses personnelles et pastorales du curé.

La loi de 1905 transfère leurs biens aux associations cultuelles, qui doivent se constituer, pour assurer l'exercice du culte, conformément à la loi du 1er juillet 1901.

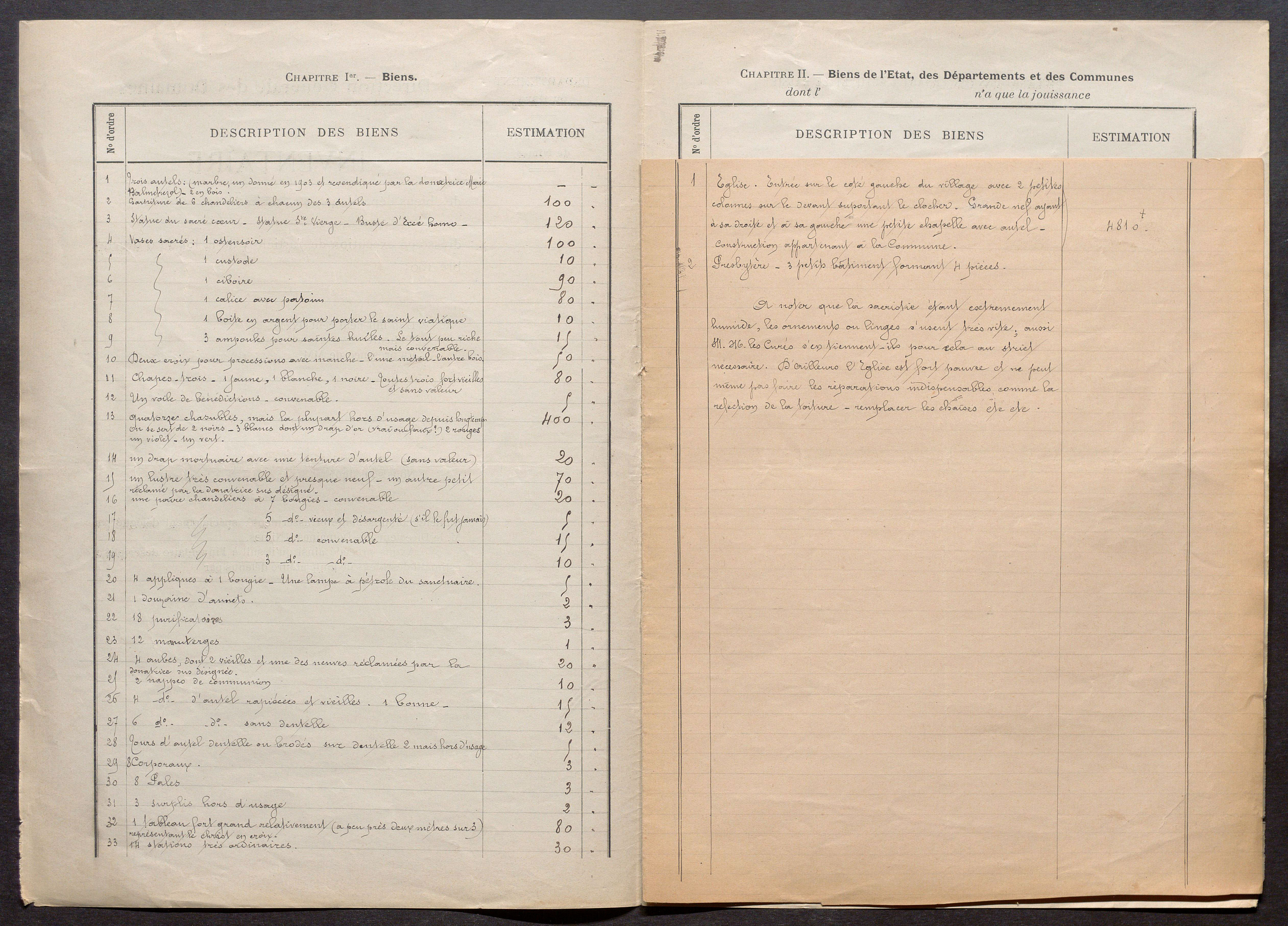

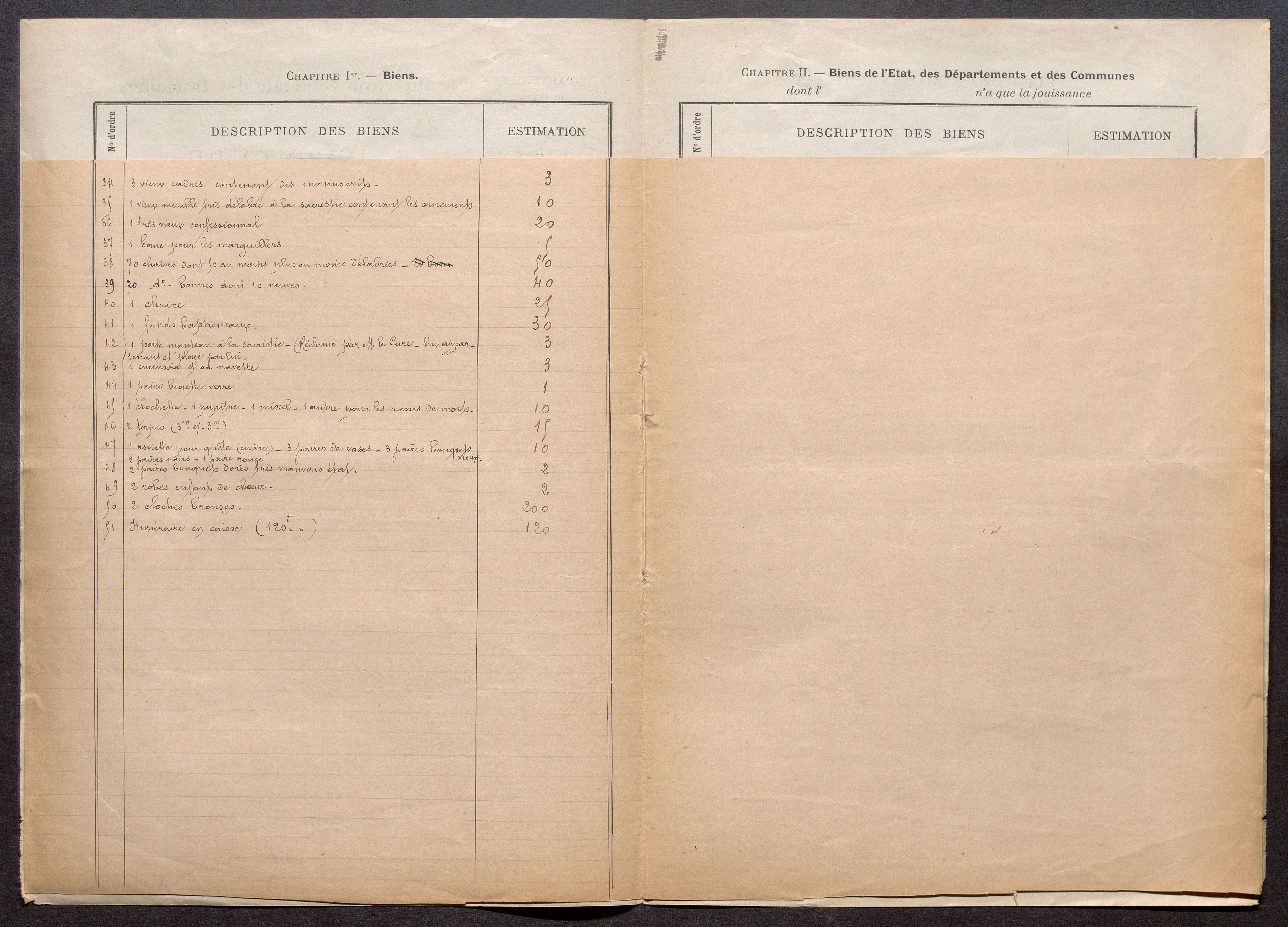

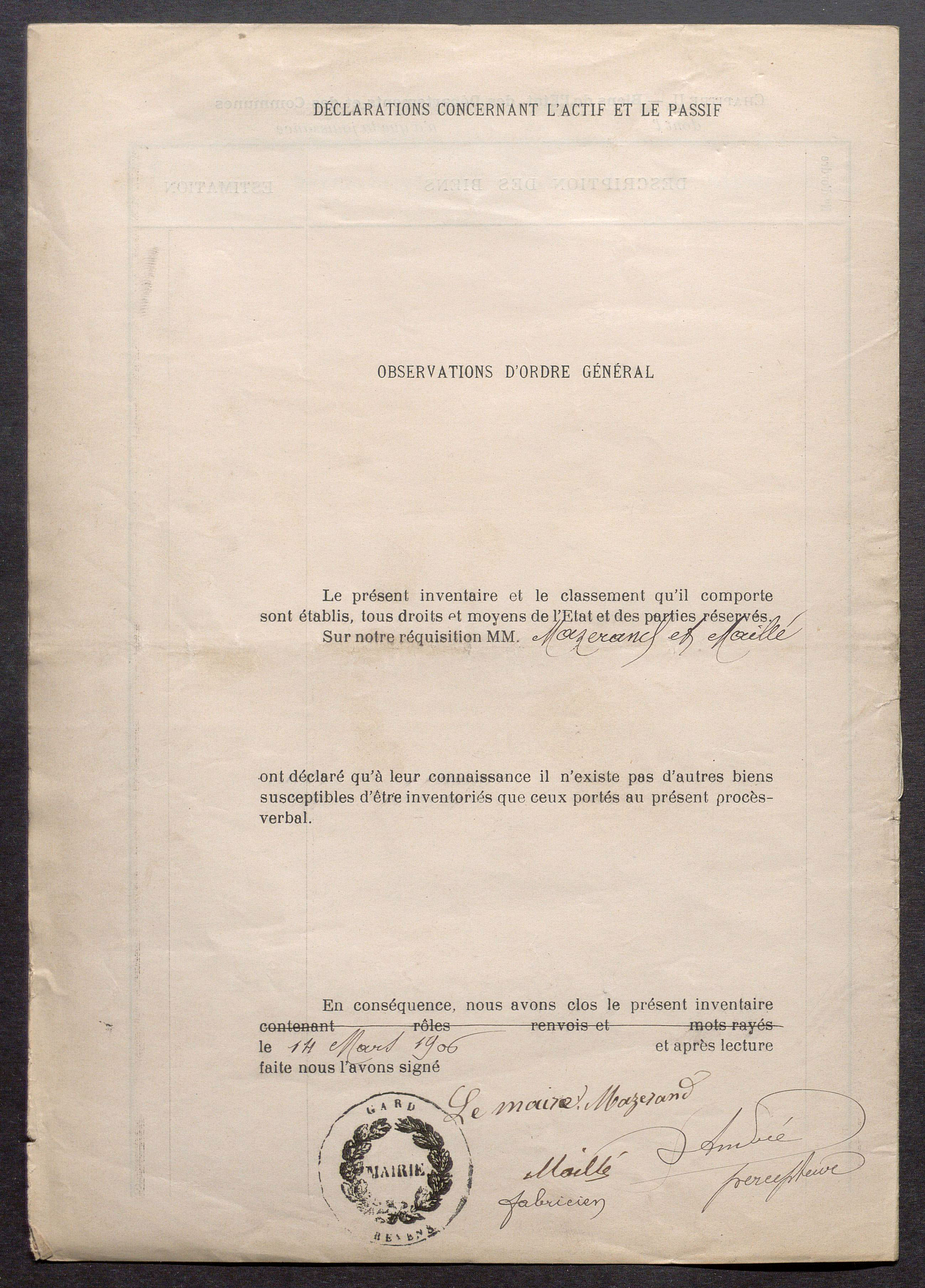

C’est pourquoi les agents de l'administration des Domaines reçoivent pour mission d’inventorier les biens mobiliers et immobiliers de ces établissements. Ils inventorient également les biens des communes, des départements et de l'État dont ces établissements avaient la jouissance. Ceux-ci restent propriété public. Cependant l'Église refuse de créer les associations cultuelles. Les biens qui devaient leur revenir deviennent propriété de la commune. Cette disposition prévue par la loi de 1905 est confirmée par la loi du 2 janvier 1907.

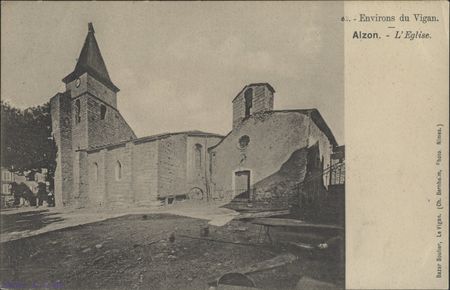

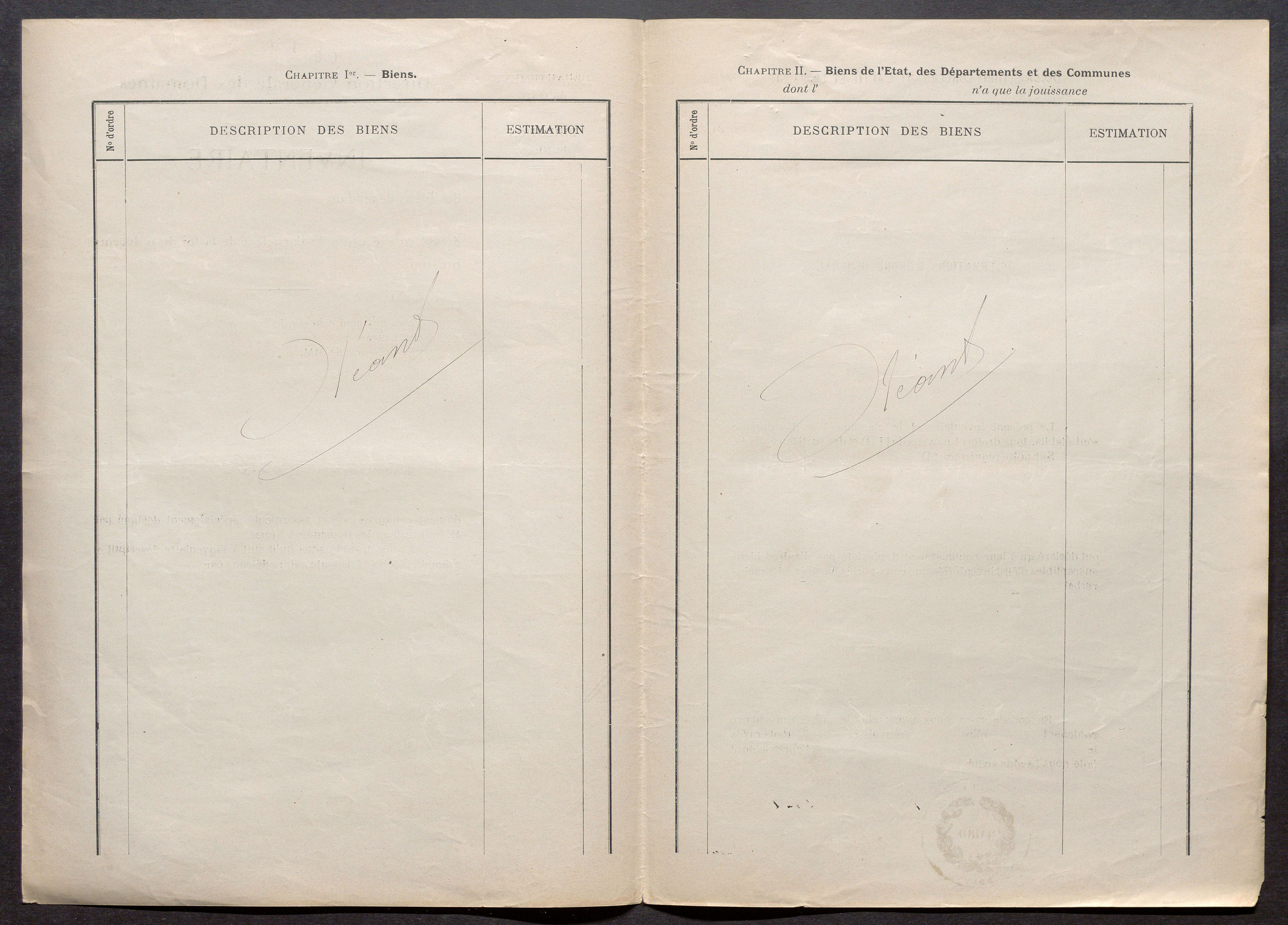

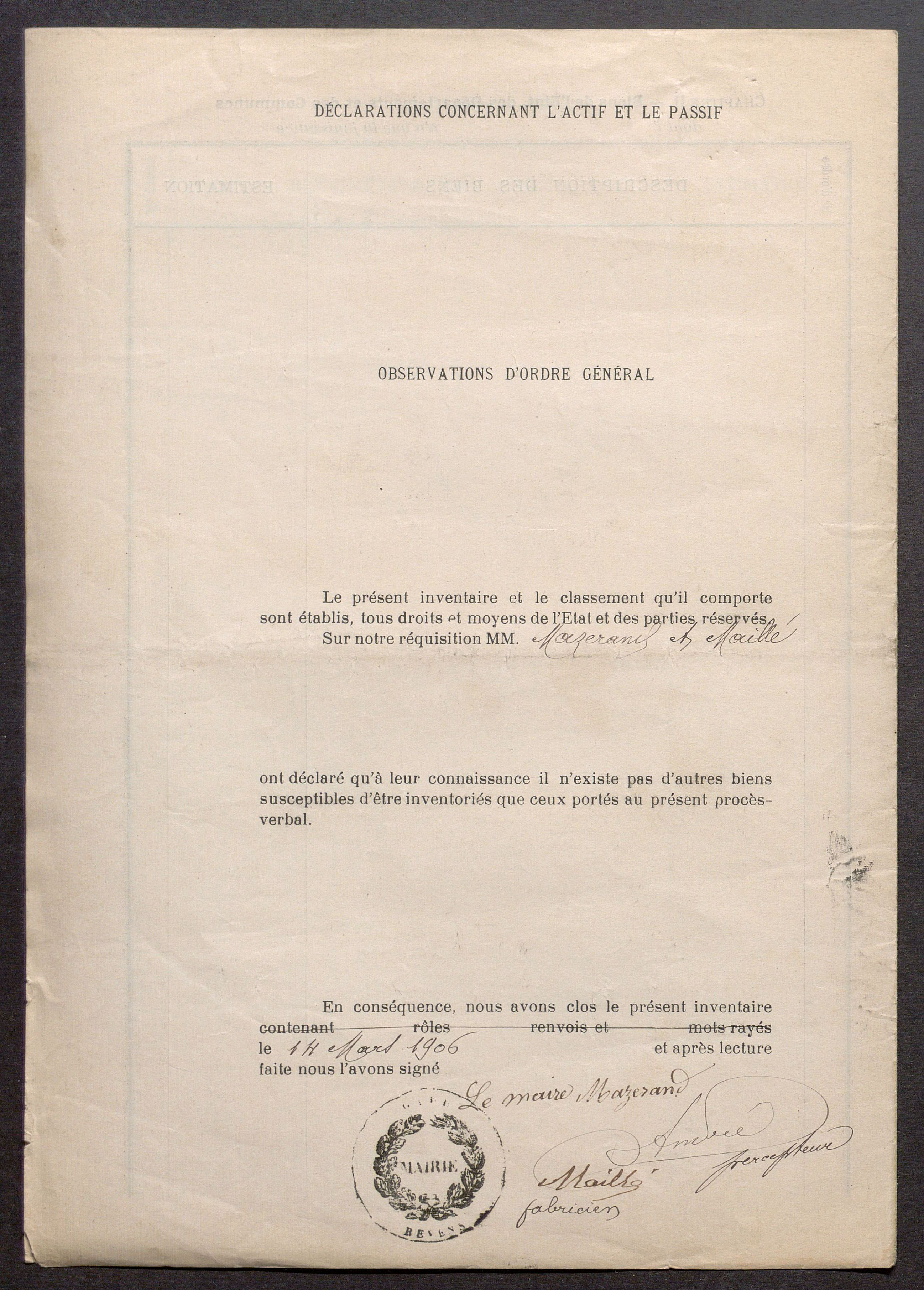

Les inventaires ont été dressés en 1906, pour chaque fabrique ou mense. En général il existe une fabrique par commune sauf dans les villes qui contiennent plusieurs paroisses distinctes. Dans les inventaires les biens appartenant en propre aux fabriques sont recensés sur les pages de gauche et ceux de l’État, des départements et communes, mis à leur disposition, sur les pages de droite. Des lettres de revendication ou de protestation de paroissiens ont parfois été insérées au milieu des inventaires.

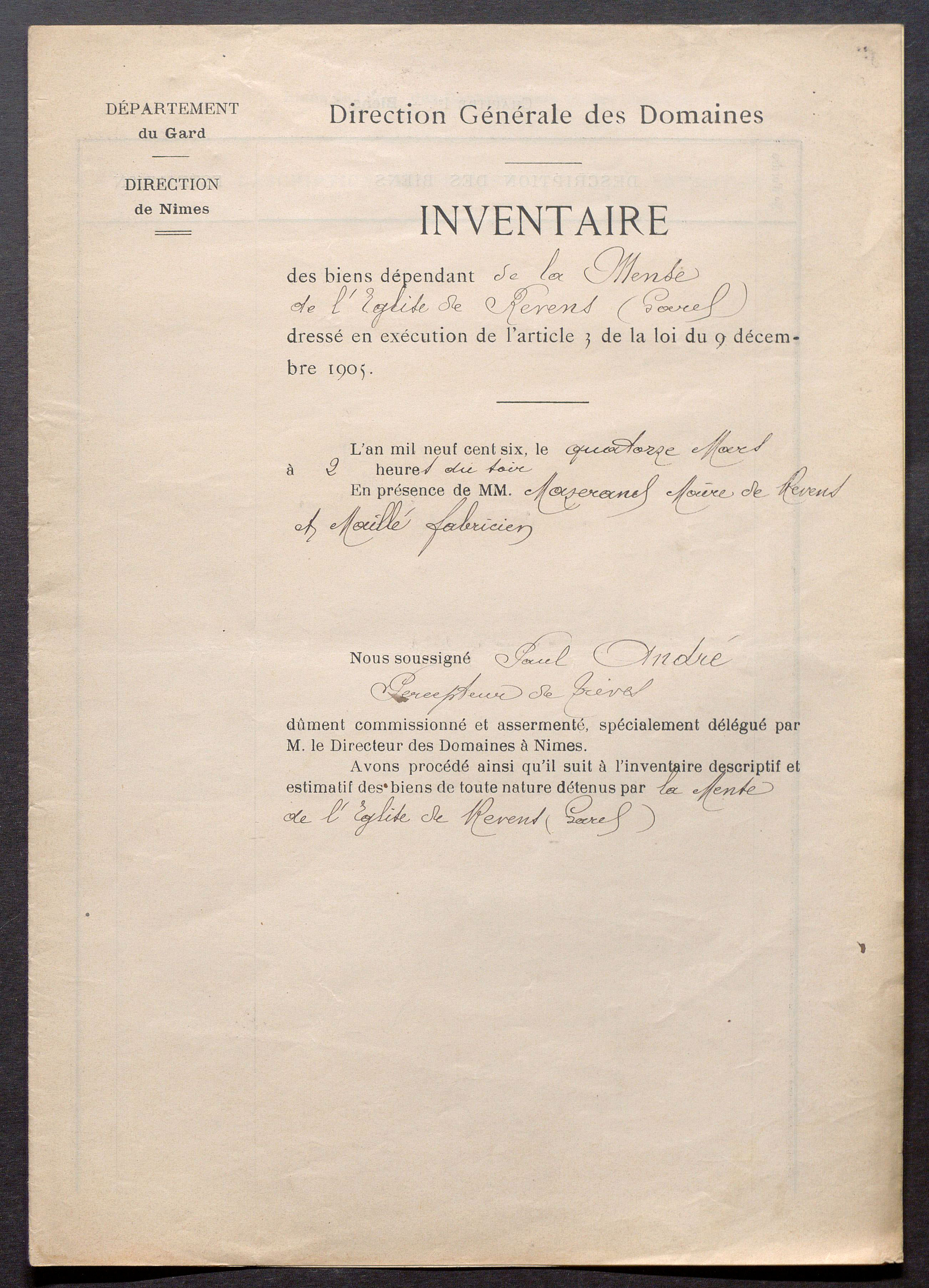

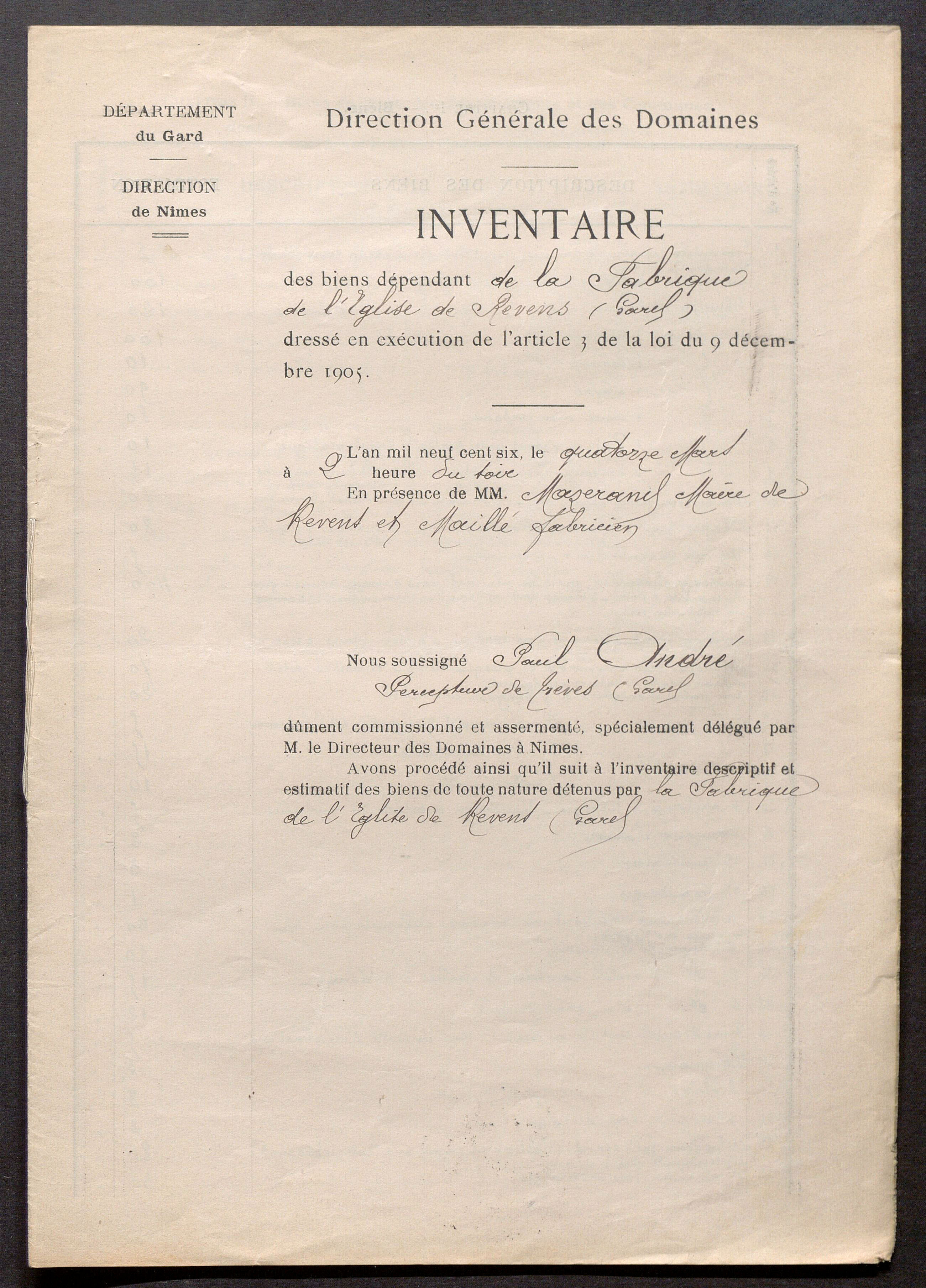

Exemples : l'inventaire des biens dépendant de la mense de l'église de Revens et celui de la fabrique de l'église de Revens (Arch. dép. du Gard : V 530)

Vous pouvez désormais consulter en ligne les inventaires réalisés lors de la séparation des Églises et de l'État en 1905 (série V) - Articles V 529 à 531, 552 à 554 (soit 6 787 vues numériques) :

Plus d'infos

Voir aussi la 43ème chronique "Pour mémoire" intitulée : La loi du 9 décembre 1905![]()

Zoom sur...

Quelques textes références

- Décret impérial du 6 novembre 1813 modifié sur la conservation et l’administration des biens possédés par le clergé dans plusieurs parties de l’Empire.

- Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.

- Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

- Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.